Efektifkah Rapid Test COVID-19 di Indonesia?

Juru Bicara Pemerintah untuk Penanganan COVID-19 Achmad Yurianto menyebut pemerintah sudah melakukan rapid test di sejumlah titik di Jakarta Selatan guna mendeteksi dan mencegah penyebaran virus SARS-CoV-2, Jumat (20/03/20). Pertanyaannya, seberapa akurat rapid test COVID-19?

Yuri menyebut pemeriksaan rapid test hanya dilakukan berdasarkan data tracing pasien positif terjangkit virus SARS-CoV-2, sehingga prioritasnya adalah orang-orang yang pernah melakukan kontak langsung dengan pasien positif.

Selain itu, Yuri juga mengatakan bahwa pemerintah tidak menargetkan daerah-daerah yang akan dilakukan rapid test COVID-19. Menurutnya, yang diprioritaskan adalah pasiennya, bukan lokasinya. Hingga Senin (23/03) sore WIB, jumlah pasien positif COVID-19 di Indonesia sudah mencapai 579 orang, dengan rincian 49 meninggal dunia, dan 30 orang sembuh. Laju kematiannya mencapai 8,4 persen.

Baca Juga: Apakah COVID-19 Bisa Hilang Sendiri?

“Hasil negatif dari rapid test tak menjamin yang bersangkutan tak sakit. Bisa saja pada pemeriksaan ini didapatkan hasil negatif pada orang yang terinfeksi virus ini, tapi respons serologi, respons imunitasnya belum muncul,” kata Yurianto di Kantor BNPB, Jakarta Timur, Sabtu (21/03).

Hal tersebut lantaran sampel tes cepat adalah darah. Artinya, yang diperiksa adalah imunoglobulin pasien. Gejala penyakit cenderung tak akan terlihat dari tes ini jika infeksi masih di bawah tujuh hari. “Oleh karena itu, (pemeriksaan) ini akan diulang lagi tujuh hari kemudian dengan cara yang sama,” katanya.

Maka, sekalipun hasilnya negatif, orang-orang yang telah menjalani rapid test diminta untuk tetap menjaga jarak dari orang lain. “Pahami betul hasil negatif tak menjadi garansi bahwa yang bersangkutan terinfeksi Covid-19. Ini yang harus kita mengerti bersama.”

Senin (23/03), 125 ribu alat rapid test mulai disebarkan ke seluruh Indonesia.

Direktur Lembaga Biologi Molekuler Eijkman, Profesor Amin Soebandrio, menyebut rapid test itu ada beberapa jenis. Ada yang mendeteksi antibodi, ada yang mendeteksi antigen, dan ada yang mendeteksi virusnya secara molekuler.

“Yang rutin kan dengan molekuler, Polymerase Chain Reaction (PCR). Namun, itu butuh waktu untuk tahu hasilnya, yakni tiga sampai empat hari. Tapi itu sensitif dan akurat. Di Indonesia rapid test yang cek darah itu, yang dicari antibodinya. Nanti zat antibodi itu baru terbentuk ketika seseorang sudah menunjukkan gejala,” kata Prof Amin saat berbincang dengan Asumsi.co, Selasa (24/03).

Jadi kalau belum ada gejalanya, berarti belum ada antibodinya. Kalau masih masa inkubasi misalnya, belum demam, belum batuk, ya artinya negatif. Sensitifitasnya hanya sekitar 70 persen. Itu rapid test yang dilakukan di Indonesia sekarang.

Baca Juga: Lembaga Eijkman: Kita sedang Kejar-kejaran dengan Waktu

“Tapi uji serologi itu tidak bisa menggantikan PCR. Tetap harus dikonfirmasi dengan PCR,” ujarnya.

Dikutip dari Live Science, tes PCR sendiri bekerja dengan mendeteksi bahan genetik spesifik yang ada di dalam virus. Berdasarkan jenis PCR yang ada, petugas kesehatan mungkin menyeka bagian belakang tenggorokan; mengambil sampel air liur; mengumpulkan sampel cairan dari saluran pernapasan bawah; atau mengambil sampel tinja.

Lebih Jauh soal Rapid Test COVID-19 di Indonesia

Berry Juliandi, Sekjen Akademi Ilmuwan Muda sekaligus pengajar di Departemen Biologi Institut Pertanian Bogor (IPB) membenarkan bahwa rapid test yang dilakukan di Indonesia saat ini memakai kit yang mendeteksi antibodi di darah. Menurutnya, rapid test berbeda dengan swab test yang digunakan di Korea Selatan yang memakai real time PCR.

“Rapid test ini bekerja dengan jalan mendeteksi antibodi di darah yang disebut dengan immunoglobulin IgG dan IgM (keduanya merupakan bentuk dari antibodi atau bagian dari sistem kekebalan tubuh), yang jumlahnya akan meningkat seiring waktu inkubasi seseorang sejak terkena virus,” kata Berry saat dihubungi Asumsi.co, Senin (23/03).

IgG (Immunoglobulin G) merupakan jenis antibodi yang paling banyak ada di darah dan cairan tubuh lainnya. Antibodi ini bertugas untuk melindungi tubuh dari infeksi dengan cara mengingat bakteri atau virus yang sebelumnya pernah terpapar di tubuh. Sehingga, saat virus atau bakteri itu kembali, tubuh sudah tahu bahwa ia harus dilawan.

Lalu, IgM (Immunoglobulin M) adalah antibodi yang terbentuk saat orang pertama kali terinfeksi oleh virus ataupun bakteri jenis baru. IgM dianggap sebagai garda terdepan pertahanan tubuh.

Ketika tubuh merasa ada infeksi yang akan terjadi, kadar IgM di tubuh akan meningkat, sebagai persiapan melawan virus atau bakteri. Setelah beberapa saat, kadar IgM akan mulai menurun, digantikan oleh IgG yang akan melindungi tubuh dalam jangka waktu lebih lama.

Baca Juga: Benarkah Ibuprofen Berbahaya bagi Pasien COVID-19?

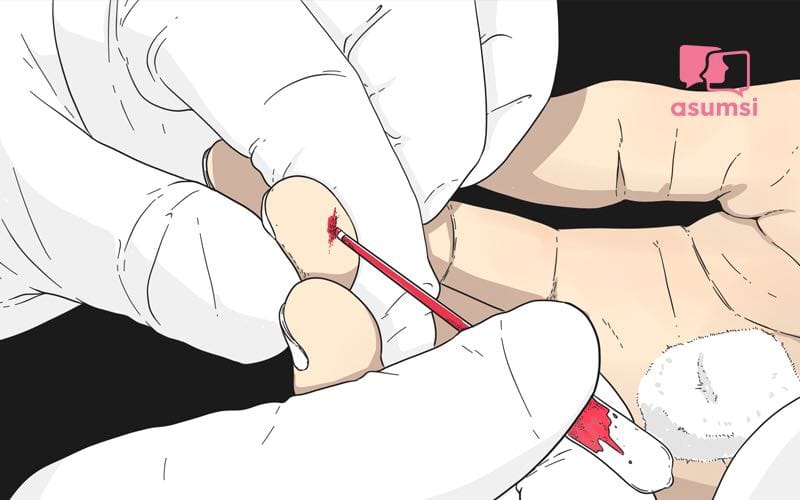

Dalam prosedur rapid test, lanjut Berry, pasien akan diambil darahnya lewat ujung jari memakai jarum steril. Darah kemudian akan diteteskan di kit yang disediakan. Kemudian reagensia/cairan pendeteksi antibodi akan diteteskan pada tetesan darah. Jika pola strip/pita tertentu pada kit muncul maka pasien dinyatakan positif atau negatif.

“Tapi rapid test ini kurang efektif karena peluang false negativenya tinggi. Ini dikarenakan jumlah antibodi yang mungkin belum cukup banyak di darah pada tubuh pasien positif misalnya di awal infeksi,” ujarnya.

Senada dengan Berry, Ahmad Rusjdan Utomo, Principal Investigator Stem Cell and Cancer Research Institute (SCI) Jakarta, kepada Asumsi.co, Senin (23/03), menjelaskan bahwa memang ada semacam misleading yang menyebut kalau rapid test ini akurat bahkan angkanya mencapai 95 persen. Sebab, untuk bisa mendapatkan antibodi, pasien harus terinfeksi dalam waktu yang lama, antara seminggu sampai dua minggu.

“Karena rapid test ini kan mencari antibodi yang terbentuk dan prosedurnya memang sederhana sekali, tinggal ditusuk sedikit, diambil darahnya, lalu langsung dilihat antibodinya terdeteksi atau tidak. Durasinya mungkin sekitar 10 menit, paling lambat mungkin 15 menit,” kata Ahmad.

Dalam laporan The Guardian, Rabu (18/03), Dr Gaetan Burgio, dari John Curtin School of Medical Research, Universitas Nasional Australia, memaparkan perihal seberapa cepat hasil tes virus Corona keluar. Ia menyebut tergantung pada teknologi, reagen yang tersedia, jumlah teknisi dan protokol untuk melakukan tes. Beberapa dilengkapi lebih baik daripada yang lain, karena itu ada perbedaan dalam pengiriman.

Menurut Dr Burgio, “kecepatan justru sangat penting” dalam menghadapi pandemi COVID-19. Ia menyebut, para pasien, pada prinsipnya, terisolasi untuk menunggu hasil, tetapi [pasien] ini mungkin tidak patuh. Memberikan hasil dengan cepat memungkinkan kita untuk dengan cepat mendeteksi positif COVID-19 dan segera menindaklanjuti pasien dalam isolasi atau karantina. “Deteksi cepat mengurangi jumlah pasien yang tidak perlu ditindaklanjuti. Dalam konteks pandemi dengan ribuan pasien untuk dites dalam satu hari, ini [rapid test] sangat penting,” ucapnya.

Proses rapid test dinilai bisa membantu petugas kesehatan di seluruh dunia. Meski begitu, para ahli juga memperingatkan tes ini kemungkinan akan kurang akurat daripada tes PCR berbasis laboratorium. Sebab, rapid test mencari antibodi, bukan virus itu sendiri.

Baca Juga: Harapan di Pintu Unit Pinere RS Persahabatan

Ahmad pun mempertanyakan tujuan dari rapid test. Kalau untuk mencari individu yang sedang terinfeksi aktif dan dia berpotensi menularkan ke yang lain, sebetulnya rapid test ini kurang membantu. “Karena dia menguji yang di ujung, jadi ketika orang ini bahkan sudah mulai sembuh gitu ya, nah itu pasti positif,” ujarnya.

Maka dari itu, lanjut Ahmad, angka 90 persen lebih itu sebetulnya pada konteks “orang-orang” yang bisa jadi mulai menjalani penyembuhan. Kondisi itulah yang menurutnya justru membuat negatif palsunya tinggi dalam artian orang tersebut sedang mengalami infeksi, apalagi kalau dia ditesnya itu kurang dari dua minggu atau kurang dari seminggu misalnya.

“Itu kemungkinan besar akan negatif, tapi negatif palsu. Karena apa? Karena dia sudah terinfeksi oleh virus.”

Menurut Ahmad, rapid test tentu berbeda dengan tes massal COVID-19 yang dilakukan Korea Selatan. Di sana, justru tim medisnya mengeluarkan pernyataan bahwa rapid test yang berbasis antibodi itu tidak akurat, sehingga mereka tidak melakukan itu.

“Mereka (Korea Selatan) melakukan swab test, diambil melalui drive-through, jadi mobilnya datang, individunya tetap di mobilnya masing-masing. Diambil swab-nya, lalu dikirim ke pusat laboratorium, yang mengerjakan tes PCR. Makanya kita memang perlu menambahkan kapasitas PCR, seperti Korsel.”

Kenapa Rapid Test Dianggap Kurang Efektif?

Ahmad melihat memang ada masalah dengan rapid test, terlebih metode tersebut memang belum dilakukan uji klinis, terutama terkait tingkat akurasinya. Sebab, kalau menggunakan teknik serologi yang paling canggih, maka negatif palsunya tinggi bisa mencapai 70 persen. “Apalagi ini yang sangat sederhana, jadinya bisa lebih tinggi lagi.”

Sementara soal efektifitas, Prof Amin menyebut kalau rapid test ini bisa dipakai untuk screening awal saja, untuk mendeteksi. Keuntungannya karena hasilnya cepat, bisa kurang dari setengah jam dan mudah dibawa ke lapangan. Jadi kalau mau cari orang yang mungkin tertular, bisa pakai prosedur ini.

“Tapi sekali lagi, yang positif dengan serologi harus tetap dikonfirmasi lagi dengan PCR. Sementara yang negatif, belum tentu tidak ada virus coronanya. Jadi harus diulang lagi beberapa hari kemudian,” kata Prof Amin.

Baca Juga: Mungkinkah Seseorang Terjangkit COVID-19 Dua Kali?

Lebih lanjut, Prof Amin menyebut, di RS juga bisa dipakai, misalnya ada pasien datang dengan kondisi demam dan batuk, tapi tidak diketahui riwayat kontaknya, RS kan harus ambil keputusan, apakah ini mengarah ke coronavirus atau bukan, karena tindakannya beda.

Sementara di sisi lain, Ahmad mengingatkan bahwa saat seseorang menjalani rapid test dan hasilnya dianggap negatif atau negatif palsu, lalu ia tidak mau dikarantina rumah, maka hal itu bisa berbahaya. Sehingga, ia pun menyoroti, kalau negara mau mengendalikan penyebaran COVID-19, maka tak cukup hanya menerapkan satu strategi saja.

“Kalaupun misalnya kita ingin melakukan rapid test, untuk mengatasi wabah ini, kita tidak bisa hanya memilih misalnya antara lockdown, atau rapid test, atau tes PCR, nggak bisa. Kita harus gunakan dua-duanya sekaligus, “lockdown” dan “testing”, itu yang penting,” kata Ahmad.

Lebih rinci, Ahmad pun menganalogikan situasinya seperti anak-anak SD yang sedang ramai-ramai berlari dan bermain di sebuah halaman sekolah. Dari sekumpulan anak-anak tersebut, mungkin dua atau tiga anak-anak tersebut positif terkena virus. Lalu, bagaimana cara mengatasinya?

“Yang pertama, lockdown dulu, anak-anak yang berlari dan bermain itu disuruh berhenti dulu semuanya. Setelah semuanya berhenti di tempat, baru nanti petugas masuk, satu-satu dicek. Nah ketika dicek, ketika ada anak yang didatangi petugas, maka si anak nggak boleh kemana-mana dan dua minggu dikarantina. Sambil menunggu tes dan dibuktikan dia negatif.”

Baca Juga: Gejala COVID-19 Bisa Mirip DBD, Awas Salah Diagnosis

Lantaran rapid test tak terlalu menjamin, Ahmad pun mengimbau bahwa yang perlu diperhatikan juga terkait karantina mandiri adalah jangan sampai orang yang dikarantina itu lari atau keluar. Makanya perlu diperhatikan ketika orang tersebut ternyata punya kebutuhan harian, misalnya kebutuhan makan, terlebih bagi yang bekerja dengan penghasilan harian.

Menurutnya, pemda, puskemas, kelurahan, hingga RT/RW dan tetangga setempat, harus serius ikut serta membantu dan saling support. Sebab, karantina itu bukan penjara, sehingga seseorang yang dikarantina mandiri itu harus dibantu dari sisi sosialnya. Kalau memang kooperatif dan mau untuk tinggal dua minggu di rumah, sudah semestinya dibantu.

“Dengan cara deliver, kirim dia kebutuhan pokoknya, kalau dia punya anak atau bayi maka dikirim susu misalnya, makanan bergizi. Supaya dia jangan sampai merasa teranulir, makanya social distancing itu bukan anti sosial ya sebetulnya lebih ke arah physical distancing-nya itu.”