Urgensi Bagi Jokowi Untuk Bersikap

Diakui atau tidak, pemerintahan periode kedua Joko Widodo, atau Jokowi, disambut dengan nuansa yang sedikit kelabu. Muncul pesimisme di beberapa kalangan soal kualitas demokrasi Indonesia ke depannya. Sebuah pemilu yang memenangkan seseorang dengan latar belakang sipil untuk kedua kalinya secara berturut-turut tidak mendapat antusiasme layaknya tahun 2014.

Peneliti politik Edward Aspinall dan Eve Warburton dalam karya ilmiah mereka menilai era pemerintahan Jokowi sebagai sebuah masa kemunduran demokrasi liberal. Titik tekan analisa mereka ada pada institusi negara, khususnya pemerintah, yang sering menggunakan cara-cara yang tidak demokratis (dalam bahasa mereka illiberal), yang justru diklaim untuk menegakkan demokrasi.

Pesimisme yang dikemukakan oleh kalangan akademik ini jelas terlihat dalam aksi massa yang terjadi selama sepekan terakhir di Jakarta dan kota-kota lain. Pada Senin (23/9), ribuan mahasiswa bergabung dengan aliansi masyarakat sipil untuk turun ke jalan dan menyuarakan protes kepada negara. Banyak dari mereka yang ikut aksi tersebut baru, atau bahkan belum lahir, di tahun 1998. Pemandangan unjuk rasa dalam jumlah besar seperti ini sudah jarang terlihat semenjak Reformasi. Ini menandakan adanya keresahan kolektif terhadap beberapa Undang Undang yang dirasa akan menciderai kebebasan dan perlindungan terhadap masyarakat sipil, sehingga ujungnya mereduksi demokrasi.

Poin kebebasan sipil ini patut menjadi perhatian kita bersama. Dari penilaian Freedom House, stagnansi kualitas demokrasi kita dalam beberapa tahun terakhir terjadi karena negara terbilang lemah dalam melindungi kebebasan sipil di tengah masyarakat. Ada gerak yang tidak linear antara kualitas kebebasan sipil dengan pelaksanaan pemilu maupun pilkada yang pada dasarnya menjamin hak politik dan notabene sukses diselenggarakan.

Ada beberapa kondisi yang bisa jadi merupakan sumber ketidaksinambungan tersebut. Pertama, secara teknis, ruang keterlibatan masyarakat dalam penyusunan sebuah rancangan undang-undang (RUU) sangat minim dan seringkali menjadi pemicu protes keras publik. Proses penyusunan sebuah RUU begitu elitis dan minim elaborasi kepada masyarakat. Uji publik yang seharusnya menjadi salah satu saluran aspirasi dan kontrol atas substansi masih sebatas formalitas dan jauh dari harapan. Naskah akademik juga sering menjadi tempelan semata. Kita tentu masih ingat kualitas sangat buruk dari naskah akademik RUU Permusikan yang akhirnya dibatalkan. Sehingga tak jarang publik dikagetkan oleh pasal-pasal dalam sebuah RUU yang tidak jelas dasarnya.

Kedua, anggota dewan seringkali memposisikan diri sebagai antagonis dalam hubungannya dengan kelompok masyarakat sipil. Posisi ini kontraproduktif terhadap stabilitas politik, terlebih dengan tingkat kepercayaan kepada DPR yang masih rendah. Revisi UU KPK adalah contoh yang gamblang. Niatan untuk memberikan pengawasan lebih terhadap KPK tidak diartikulasikan dengan jernih ke tengah masyarakat sehingga nuansa pelemahanlah yang ditangkap publik. Di saat kepercayaan publik yang tinggi kepada KPK, dan rendah untuk DPR, upaya revisi UU KPK menunjukkan ego kekuasaan yang terlalu vulgar. Argumentasi soal urgensi revisi ini tidak sensitif pada emosi publik ketika kasus korupsi di tengah elit politik terus terjadi. Perbaikan institusi partai politik yang lebih mendesak untuk dilakukan malah diacuhkan.

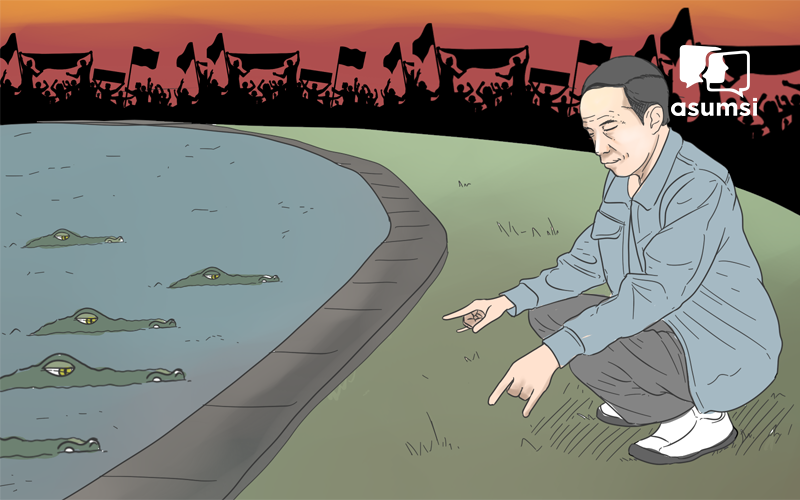

Ketiga, Jokowi yang berlatar belakang sipil masih seringkali seperti berdiri seorang diri, bahkan setelah beberapa tahun bertindak sebagai presiden. Pemerintah seringkali gagap dalam bertindak dan justru memberikan pernyataan-pernyataan yang memperkeruh suasana. Kondisi tersebut menghasilkan pertanyaan soal dimana peran aktor-aktor sipil di sekitar istana untuk membantu Jokowi menghadapi isu-isu politik yang fundamental. Jokowi seperti tidak memiliki amunisi dan justru kesulitan membangun relasi yang baik dengan masyarakat sipil, kelompok yang membawanya menang di 2014. Sebuah ironi.

Keempat, dan yang terpenting, adalah lemahnya basis pemahaman elit politik soal kebebasan sipil dan isu-isu yang melekat di dalamnya, seperti perspektif gender dan hak asasi manusia. Mungkin, bukan demokrasi yang kebablasan, melainkan basis pemikiran kita yang masih sempit. Gedung parlemen sudah terlalu penuh oleh politisi yang tidak memiliki pemahaman gender yang baik. Hasilnya, agenda perlindungan terhadap perempuan dan korban kekerasan seksual tak pernah menjadi prioritas. Perbedaan kecepatan proses revisi UU KPK dan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual menjadi contoh yang sangat jelas. Pemahaman yang minim mengenai apa dan bagaimana pentingnya hak asasi manusia mengakibatkan lemahnya dukungan terhadap penegakannya dalam tataran riil.

Jokowi telah berulang kali mengatakan bahwa sumber daya manusia akan menjadi fokus utama di periode kedua. Perlu disadari bahwa situasi saat ini tidak sejalan dengan misi tersebut. Pembiaran terhadap UU yang merampas kebebasan sipil dengan sendirinya akan merusak daya kritis dan kreativitas masyarakat. Semakin sempitnya ruang bagi masyarakat untuk berekspresi tidak akan menghasilkan kualitas sumber daya manusia yang unggul dan berpikiran ke depan. Lalu hukum yang tidak ramah kepada korban akan mematikan banyak kesempatan bagi talenta muda untuk bisa berkembang dan berdaya di tengah masyarakat.

Apabila diplomasi ekonomi benar menjadi agenda ke depan, pemerintahan Jokowi perlu secara lebih serius mendengar kritik terhadap RUU KUHP. Adanya pasal yang tidak memberikan kepastian hukum akan berdampak buruk pada iklim investasi. Jokowi perlu mengambil banyak inisiatif dalam menghalau UU yang dirasa bermasalah dan menjadi preseden buruk bagi citra Indonesia.

Ribuan orang turun ke jalan bukan tanpa sebab. Dan pemilu bukanlah pemberian cek kosong bagi penguasa.