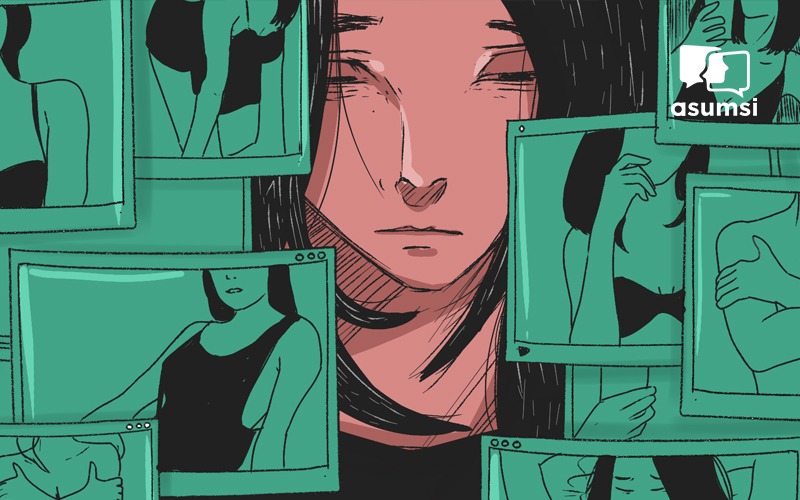

Derita Korban Revenge Porn: Trauma hingga Tak Mendapat Perlindungan Hukum

Kasus penyebaran konten foto atau video tubuh perempuan tanpa izin kembali terjadi. Akun Twitter @BanyuSadewa menyebarkan foto seorang perempuan yang dikatakan menjual video pornonya di internet. Disebarkan tanpa izin, @BanyuSadewa telah melakukan pendistribusian gambar secara non-konsensual. Video di internet tentang perempuan itu pun awalnya disebarkan oleh mantan kekasihnya—membuat si perempuan telah menjadi korban revenge porn.

Revenge porn tergolong kekerasan terhadap perempuan. Tunggal Pawestri, aktivis perempuan, mengatakan bahwa angka kekerasan siber di Indonesia semakin meningkat setiap tahunnya. “Setahun dua tahun belakangan ini jumlahnya makin banyak, baik yang saya temukan atau yang melapor ke saya. Komnas Perempuan pun di laporannya menambah kategori model kekerasan berbasis siber,” kata Tunggal.

Pada Catatan Tahunan Kekerasan Terhadap Perempuan 2019, Komnas Perempuan mencatat 97 pengaduan kasus kekerasan terhadap perempuan di dunia maya yang terlapor pada 2018. Jumlah ini meningkat 67% dari 2017 yang jumlahnya 65 kasus.

Revenge porn diartikan sebagai aksi balas dendam seorang mantan kekasih dengan menyebarkan video atau foto seseorang berhubungan seksual atau telanjang tanpa izin orang tersebut. Kategori ini adalah bagian dari kekerasan seksual siber yang sebenarnya berjenis macam-macam: peretasan siber, penguntitan siber, pelecehan siber, dan lain-lain. Seorang korban dapat menerima lebih dari satu jenis kekerasan. Ia bisa dilecehkan, dikuntit, dan diperas secara bersamaan, misalnya.

Dari 97 kasus tersebut, 33% di antaranya termasuk dalam kategori revenge porn. Komnas Perempuan juga mencatat pelaku kekerasan siber ini paling banyak adalah bekas pasangan korban, yaitu sebanyak 61%. Sementara sisanya dilakukan oleh teman, kenalan, atau bahkan orang tak dikenal. Motif pelaku pun tak harus sebatas balas dendam. Terkadang, seseorang memanfaatkan foto atau video tersebut untuk memeras atau mengancam si korban untuk memberikannya sejumlah uang atau melakukan hubungan seksual.

Tunggal menceritakan kasus seorang perempuan yang diperas orang lain. Keduanya belum pernah bertatap muka sebelumnya. “Jadi si korban ini selalu berhubungan lewat video call, belum pernah bertemu langsung. Dia melakukan video sex. Ternyata itu direkam. Rekaman itu diancam untuk disebarluaskan jika si perempuan tidak mentransfer sejumlah uang ke pelaku. Hingga sekarang ia hampir keluar seratus juta rupiah untuk bayar pemerasan itu,” cerita Tunggal.

Rebekah Wells, founder Women Againts Revenge Porn, menuliskan pengalaman pribadinya sebagai penyintas revenge porn di NY Times. Ia mesti menerima berbagai stigma negatif dari orang-orang di sekitarnya setelah video dan fotonya tersebar di dunia maya. Teman baiknya tak mau dekat-dekat dengannya, dosennya menyebutnya sebagai “publicity whore”. Ia pun berakhir depresi—berat badannya turun drastis.

Istilah revenge porn atau “pornografi non-konsensual” ia anggap tak cukup merefleksikan dampak emosional, psikis, dan fisik yang mesti ditanggung oleh korban. “Revenge porn adalah pemerkosaan siber. Itulah istilah yang semestinya dipakai,” kata Rebekah.

Merenggut Wewenang Seseorang atas Tubuh

Pemerkosaan tak terjadi karena si pelaku “kehilangan kontrol” atau “terlalu asyik berhubungan seks”. Perkosaan terjadi justru karena si pelaku merasa berkuasa atas tubuh korbannya. “Pelaku pemerkosaan dimotivasi oleh hasrat berkuasa, kebencian akan perempuan, dan kebutuhan untuk mengukuhkan stereotip gender yang menempatkan perempuan di bawah laki-laki,” kata Samantha Bates dalam penelitiannya “Revenge Porn and Mental Health” pada 2016.

Sebagaimana pemerkosaan, revenge porn atau pemerkosaan siber juga didasarkan pada motif serupa. “Laki-laki yang menyebarkan foto mantan kekasihnya menikmati kekuasaan atas si perempuan dan penderitaan yang disebabkannya ke si perempuan,” lanjut Samantha.

Sayangnya, penyelewengan kekuasaan ini ditindaklanjuti dengan mengontrol tubuh perempuan juga. Kita seringkali mendengar langkah-langkah mencegah revenge porn adalah dengan, “jangan mau memberikan video privatmu ke siapa pun,” atau “jangan sampai wajahmu kelihatan ketika kamu memberikan foto syur kamu ke pacar.”

Mungkin ada benarnya, tetapi perlu diingat pula bahwa kebanyakan korban tidak sembarang memberikan gambar atau video mereka ke orang yang tidak mereka kenal. Mereka membagikan gambar tersebut ke orang yang mereka percaya. Ada pula kasus lain di mana gambar atau video mereka diambil secara paksa, seperti komputer mereka diretas atau orang-orang terdekat mereka memaksa mengambil foto mereka.

Menyalahkan korban telah sembrono mengambil gambar telanjang juga sama dengan perilaku victim blaming. Pusat kesalahan itu diletakkan kepada korban, ketika yang seharusnya dipermasalahkan adalah wewenang si korban yang telah direnggut. “Revenge porn bukan hanya soal penyebaran gambar intim. Kontrol perempuan terhadap tubuh mereka direnggut dan mereka dipaksa untuk hidup sebagai properti komunal,” kata Rebekah.

Karla, seorang penyintas revenge porn, mengatakan bahwa ia tak masalah jika fotonya—dengan persetujuannya—dipajang di galeri kesenian dan dilihat banyak orang. Tapi, jadi beda soal ketika mantan kekasihnya menyebar gambarnya tanpa izin.

Ketika kekuasaan seseorang atas tubuh mereka direnggut, kesehatan mental pun ikut terganggu. Risiko kesehatan mental yang dialami oleh penyintas revenge porn punya kesamaan dengan penyintas perkosaan. Sebagaimana korban kekerasan seksual, korban revenge porn kerap mengalami PTSD (post-traumatic stress disorder), serangan kecemasan, dan depresi.

Anisha mengalami cemas berlebih setelah mantan kekasihnya berpura-pura menjadi dirinya di chatroom dan mengirimkan foto-foto telanjangnya ke orang asing. Ia juga mengirim alamat rumah Anisha dan meminta mereka untuk datang ke rumahnya untuk berhubungan seks. Suatu hari, seorang laki-laki masuk ke rumahnya, menariknya, dan mencoba menyekiknya. Ia berhasil melarikan diri tapi rasa takut terus menghantuinya ketika ia sedang sendiri.

Ada pula korban-korban lain yang berakhir melakukan percobaan bunuh diri, menjadi pecandu alkohol, hingga memakai narkoba karena tak bisa menahan rasa kalut dan tertekan.

Perlindungan Hukum yang Minim

Pelaku revenge porn atau pemerkosaan siber dapat dilaporkan ke kepolisian karena melanggar pasal 27 ayat 1 UU ITE. Pelaku dianggap telah menyebarkan konten asusila dan dapat diancam pidana atau membayar denda. Pasal 27 ayat 4 juga mengatur larangan penyebaran konten yang memiliki muatan pemerasan dan/atau pengancaman. Pelaku pemerasan dapat dipidana paling lama selama enam tahun dan didenda hingga satu miliar rupiah.

Namun, masih banyak korban yang memilih untuk tidak membawa kasusnya ke ranah hukum. Sebab, stigma negatif yang menempel pada orang yang berhubungan seks di luar nikah masih kental. Mereka khawatir keluarga atau orang-orang terdekat akan ikut menekan dan menyalahkan mereka.

“Membuat korban untuk melapor itu susah banget. Saya sudah menangani puluhan korban, tapi cuma satu yang berani melapor,” kata Tunggal. “Hampir semua khawatir jika keluarga mereka tahu. Mereka cuma ingin gimana caranya agar tidak diperas atau diancam lagi,” lanjutnya.

Ada pula korban yang mengurungkan diri untuk melapor karena khawatir justru dirinya akan ditangkap polisi. Kekhawatiran ini dapat dimengerti, mengingat adanya kasus Baiq Nuril yang ditangkap karena merekam bukti digital kekerasan seksual yang ia alami. Selebritas VA juga dianggap melanggar UU ITE karena tertangkap polisi melakukan prostitusi online. Ariel “Peterpan” dianggap telah melanggar UU Pornografi, padahal penyebar video intimnya adalah orang lain.

“Kalau nggak hati-hati betul menangani kasus kekerasan atau pelecehan seksual, perempuan yang sudah jadi korban bisa jadi korban berkali-kali,” kata Tunggal.

Tunggal mengakui bahwa aparat hukum seringkali tidak punya perspektif korban. Jika korban telah punya cukup nyali untuk melaporkan kasusnya, pihak kepolisian justru tidak menganggap serius laporan tersebut. “Ada korban yang sudah melaporkan kasusnya tetapi tidak mendapat respons. Tidak banyak penegak hukum yang cukup paham dengan kasus-kasus semacam ini. Korban berakhir di-ping pong ke sana kemari,” jelasnya.

Laporan Komnas Perempuan juga mencatat proses pemeriksaan polisi yang seringkali justru menambah trauma kepada korban. Korban penghakiman digital berinisial HA disangka berperan dalam sebuah video seks pada 2017 lalu. Dalam rangka membuktikan bahwa HA tidak berperan di dalam video tersebut, pihak polisi menelanjangi dan memfoto tubuh HA berkali-kali. Alasannya: untuk membandingkan fisik HA dengan pemeran perempuan dalam video.

Proses hukum yang berbelit ini membuat banyak kasus kekerasan seksual tidak tercatat. Belum lagi akses terhadap bantuan dan pendampingan dari Komnas Perempuan, LBH APIK (Lembaga Bantuan Hukum Asosiasi Perempuan Indonesia untuk Keadilan), dan lembaga-lembaga terkait yang belum terjangkau oleh orang-orang yang tinggal di daerah terpencil. Laporan Komnas Perempuan bisa jadi hanya puncak gunung es dari banyaknya kasus kekerasan lain yang korbannya memilih untuk diam.

“Komnas Perempuan cuma ada di Jakarta. LBH APIK tidak meng-cover seluruh provinsi di Indonesia. Bagi perempuan-perempuan yang punya kemampuan ekonomi bagus, misalkan, bisa mengakses layanannya. tapi bagi perempuan yang nggak punya akses ekonomi, ya udah deh makin menderita,” kata Tunggal.

Untuk itu, dukungan pemerintah dan payung hukum yang jelas diperlukan untuk melindungi korban. Selain pelaku dapat lebih mudah dijerat, pemulihan trauma korban pun ikut terjamin. RUU PKS yang berperspektif memenuhi kebutuhan korban kekerasan seksual jadi semakin penting untuk segera disahkan. “kalau UU-nya sudah ada, keluarga juga kan bisa paham ini bukan sesuatu yang harus disalahkan, tetapi juga harus dibantu,” tegas Tunggal.