Agama adalah Komoditas Politik, Percuma Protes untuk Dihilangkan

Aristoteles, jauh sebelum tanggalan Masehi menjadi satu pedoman waktu, telah berbicara tentang signifikansi peran Tuhan dalam menjalankan suatu pemerintahan. Aristoteles menyatakan bahwa The Rule of Law, yang di dalamnya termasuk rasionalitas dan ketuhanan, merupakan kondisi yang dibutuhkan untuk menciptakan negara yang sukses. Ini tentunya terlepas dari sistem pemerintahan yang seperti apa. Pemikiran Aristoteles ini begitu dominan sehingga raja-raja terdahulu, khususnya di kawasan yang kita kenal sekarang sebagai Eropa Barat, menggunakan justifikasi agama dalam melegitimasi kepemimpinannya di masyarakat. Berhasil? Tentu. Karena saat itu, hanyalah agama yang menjadi jawaban kunci dari segala permasalahan. Seperti urat nadi untuk manusia, agama menjadi organ utama yang berperan menggerakkan pemerintahan di masa raja-raja, khususnya di masa sebelum Traktat Westphalia 1648.

Semenjak Aristoteles, tentu telah lahir begitu banyak pemikir-pemikir lain. Ada yang senada dengan pemikiran Aristoteles. Ada pula yang berada di sisi yang berseberangan, yaitu yang justru melihat pentingnya pemisahan negara dan agama. Salah satu capaian terbaik kubu yang kedua adalah lahirnya Traktat Westphalia 1648, yang memutuskan bahwa pelaksanaan bernegara harus dipisahkan dengan agama. Traktat Westphalia menjadi titik penting bagaimana agama tidak lagi menjadi sumber utama legitimasi kepemimpinan raja-raja. Akal sehat, setelah traktat ini ditandatangani, menjadi sesuatu yang lebih disegerakan dalam aktivitas bernegara. Legitimasi raja-raja pun runtuh, seiring masyarakat tidak lagi percaya bahwa raja adalah utusan Tuhan. Tindakan korupsi gereja-gereja di kawasan Eropa, ditambah seringnya raja dan keluarganya menggunakan power untuk suatu tujuan yang salah; membuat akal sehat menjadi gagasan kunci dalam bernegara.

Tapi tentu, kehadiran traktat tersebut tidak secara serta-merta menghentikan penggunaan agama dalam politik praktis. Traktat tersebut hanya memisahkan negara dan agama, sebuah konsep yang lebih dikenal sebagai sekularisme. Traktat ini hanya memindahkan agama ke suatu ruang yang disebut oleh Habermas sebagai ruang privat individu, tidak lagi di ruang publik. Kalau raja-raja tersebut menciptakan monarki absolut dengan justifikasi agama, traktat ini menciptakan negara yang berdaulat (a sovereign country), dengan beberapa bentuknya yang kita kenal saat ini seperti monarki konstitusional, demokrasi parlementer, atau demokrasi presidensial. Dalam negara yang berdaulat, konstitusi lah yang mengatur siapa yang menjadi pemimpin, tidak lagi agama. Namun agama tetap berperan dalam kehidupan berpolitik, aliran yang seringkali dikenal sebagai aliran politik konservatif.

Orang-orang konservatif dalam perpolitikan saat ini berbeda dengan orang-orang yang menganggap raja sebagai utusan Tuhan untuk memimpin manusia. Menurut orang-orang konservatif, agama adalah suatu basis pedoman hidup yang juga dapat digunakan sebagai basis kebijakan politik secara khusus, dan bermasyarakat secara umum. Mereka menjunjung tinggi konstitusi dan konsep negara yang sekuler, tetapi menciptakan kebijakan yang berbasis pemikiran agama. Di sebuah negara, orang-orang konservatif ini memiliki kecenderungan datang dari kelompok agama mayoritas, seperti Kristen Protestan di Amerika Serikat, dan Islam di Indonesia.

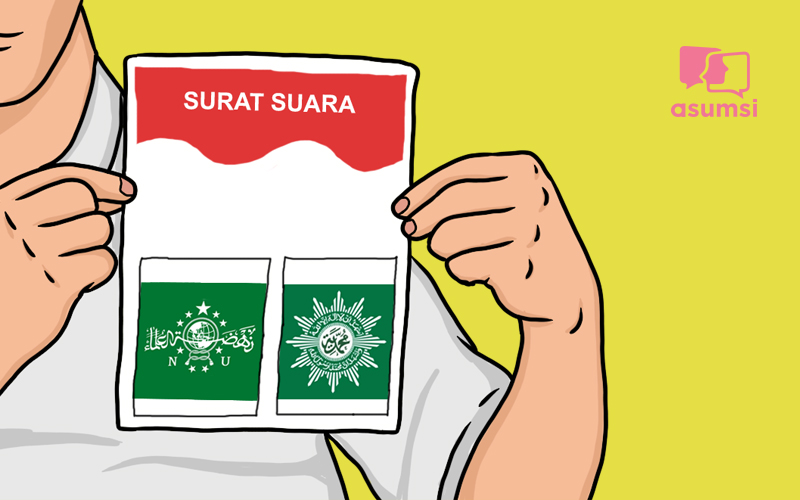

Sebagai mayoritas, penganut agama islam di Indonesia terbagi menjadi beberapa kelompok, seperti di antaranya yang kita kenal beberapa organisasi besar seperti Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama. Organisasi-organisasi ini bukanlah partai politik. Namun, di setiap pentas politik seperti Pemilu 2019 yang akan datang, signifikansi organisasi-organisasi ini begitu kuat. Salah satu alasannya adalah organisasi-organisasi ini merepresentasikan agama Islam yang menjadi mayoritas di Indonesia. Dengan mendapatkan suara dari organisasi-organisasi keislaman ini, suatu partai dapat memiliki kesempatan lebih besar untuk bersinar dalam kontestasi politik elektoral. Meskipun kenyataannya tidak selalu demikian.

Apakah mengeruk suara organisasi-organisasi Islam ini merupakan hal yang salah? Tentu tidak. Di negara demokrasi seperti Indonesia, seharusnya setiap orang boleh berkumpul untuk menyuarakan kepentingannya, tanpa adanya hambatan. Selama tidak mencederai konstitusi (seperti mengubah fundamental sistem pemerintahan), organisasi-organisasi ini boleh menyuarakan pilih calon yang mana, atau bersender dengan partai politik yang mana. Seharusnya juga, setiap orang dalam organisasi tersebut tidak entitled terhadap organisasi yang mereka tergabung di dalamnya. Jika seseorang memilih pasangan calon nomor 1, tetapi organisasinya memilih nomor 3, hal ini seharusnya tidak menjadi masalah dalam negara yang demokratis.

Seharusnya, anggapan mengenai perpecahan dalam suatu organisasi hanya karena pejabat-pejabatnya beda pilihan politik sudah tidak lagi ada. Bahkan, kalau menilik ke kontes elektoral di Inggris Raya, satu partai dapat memiliki banyak blok yang berselisih di dalamnya, untuk dapat mengakomodasi spektrum pemikiran seluas-luasnya tanpa mencederai ideologi utama.

Kembali ke pembahasan utama, jika ada yang menganggap bahwa agama sebagai komoditas politik adalah hal yang salah, memangnya ada sesuatu yang bukan komoditas politik hari ini? Daripada ngedumel berharap realita berubah, lebih baik memastikan bagaimana akal sehat juga terlibat di dalamnya. Karena seperti Aristoteles bilang, the rule of laws di dalamnya adalah rasionalitas dan ketuhanan. Menurut saya, berusaha menghilangkan salah satunya, alih-alih menciptakan ramuan yang sesuai di antara keduanya, hanya menjadi tindakan yang sia-sia.

Hafizh Mulia adalah mahasiswa tingkat akhir program sarjana di Departemen Hubungan Internasional Universitas Indonesia. Tertarik dengan isu-isu ekonomi, politik, dan transnasionalisme. Dapat dihubungi melalui Instagram dan Twitter dengan username @kolejlaif.