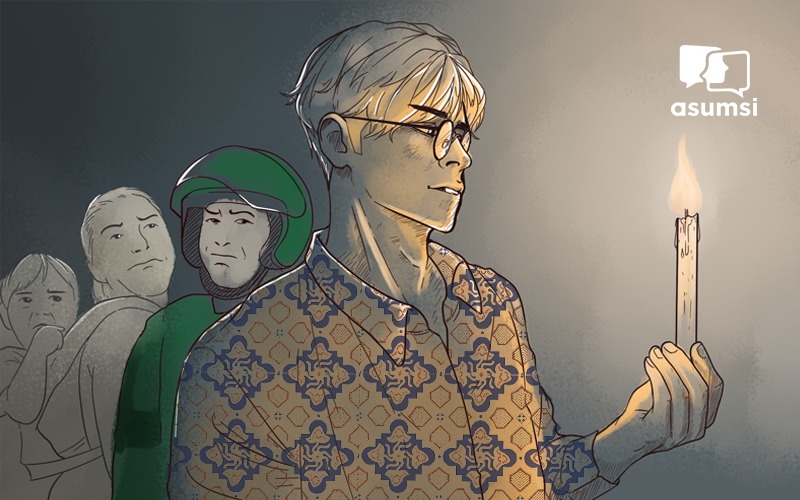

Kami Nggak Perlu Inspirasi dan Kalian Perlu Belajar Mendengarkan

Siapkan lilin yang banyak, sebab kita akan bicara tentang staf khusus “milenial” presiden. Ada yang menyebarkan hoaks tentang pencegahan COVID-19, ada yang mengaku wewenangnya setara West Wing di Amerika Serikat, dan baru-baru ini dua anggota lain tim tersebut terbelit dugaan konflik kepentingan.

Andi Taufan Garuda Putra dikritik sebab mengeluarkan surat dengan kop Sekretariat Kabinet yang meminta Camat se-Indonesia mendukung kerjasama pemerintah pusat dengan Amartha, sebuah perusahaan fintech. Seorang pejabat publik meminta pejabat lain memuluskan kesepakatan dengan satu perusahaan saja sudah menggelisahkan. Lebih parah lagi, Andi pendiri Amartha dan masih menjabat sebagai CEO-nya.

Situasi lain dialami Adamas Belva Syah Devara, pendiri Ruang Guru. Perusahaan tersebut menjadi salah satu mitra pemerintah pusat dalam penerapan program Kartu Prakerja. Di antara sekian banyak manfaat program tersebut, salah satunya adalah pelatihan kursus di “Skill Academy by Ruang Guru.” Belva masih menjabat sebagai Direktur Utama Ruang Guru.

Mudah saja untuk menyorot para anggota stafsus ‘”milenial” dan mendapuk mereka sebagai simbol partisipasi anak muda yang meleset. Namun, perangai gemilang mereka hanyalah gejala dari masalah yang lebih besar. Satu dekade terakhir, muncul generasi baru wirausahawan, intelektual, dan elite muda Indonesia yang membuai publik dengan kisah penuh haru tentang perjuangan individual meraih kesuksesan.

Angkatan anak muda inspiratif ini diparodikan pengguna Twitter @ryannasu dalam serangkaian video TikTok yang kocak. Mereka digambarkan sebagai insan-insan yang kelewat serius memandang diri sendiri, optimistik, dan berjarak dari kenyataan sehari-hari masyarakat.

Dalam satu video, misalnya, @ryannasu menawarkan solusi-solusi absurd terhadap permasalahan rakyat seperti “TikTok Challenge menghafal Pancasila,” “mengumpulkan 100 influencer di hotel untuk kampanye mengatasi stunting,” hingga “mengajak pedangdut Via Vallen bikin Goyang Haluan Negara.” Di video lain, ia mengejek anak muda lulusan luar negeri yang tiba-tiba merasa mengemban tugas mulia untuk “berkontribusi bagi bangsa” dan “menginspirasi anak muda.”

Saya kira, guyon tersebut tepat sasaran. Saat bekerja di sebuah LSM yang bergerak di bidang aktivisme anak muda separuh dekade lalu, saya menyaksikan sendiri kelahiran angkatan tersebut. Karakteristik mereka jelas: analisis kelas yang jeblok, keyakinan bahwa teknologi merupakan obat segala penyakit, kepercayaan yang mengharukan terhadap politik elektoral dan–tentu saja–kekuatan individu untuk menyudahi permasalahan struktural.

Ada satu kisah sedih yang kerap saya ceritakan kepada teman-teman saya:

Sekali waktu, saya diundang rapat untuk merancang program melawan praktik buang air besar sembarangan atau open defecation di kampung kota dan perdesaan. Tentu ini persoalan kompleks yang menyangkut ketersediaan akses air bersih hingga fasilitas mandi-cuci-kakus. Kemudian, datanglah anak muda cemerlang dengan solusi: mengajak selebgram jadi duta anti-berak-sembarangan, membuat situs (lengkap dengan animasi di homepage) tentang bahaya open defecation, lantas meluncurkan situs tersebut di sebuah rumah makan mewah di Senopati, Jakarta Selatan. Dalam acara tersebut, setiap peserta diberi bingkisan berisi pewangi kamar mandi dan bath bomb. Hingga kini, saya tidak tahu siapa yang masih berak sembarangan di Senopati.

Angkatan ini tak muncul dari udara kosong. Mereka dibentuk secara sengaja oleh kebijakan-kebijakan terkait anak muda yang bertujuan mencetak generasi penerus bangsa. Secara langsung maupun tidak, mereka adalah cerminan agenda besar pemerintah terhadap pembangunan dan pengukuhan oligarki.

Menurut riset Afra Suci Ramadhan (2013), setiap rezim yang pernah menguasai Indonesia punya cara pandang berbeda terhadap anak muda. Bila pada era Orde Lama anak muda yang baik adalah anak muda yang politis dan nasionalis, pada masa Orde Baru anak muda yang “bermoral dan berpartisipasi dalam pembangunan” dianggap sebagai sosok yang ideal.

Kondisi tersebut bergeser pascareformasi. Sepanjang dekade 2000-an, kekecewaan terhadap buruknya kinerja pemerintahan berujung pada rendahnya minat anak muda terjun ke politik praktis. Hasil jajak pendapat Kompas pada 2011, misalnya, mengungkapkan bahwa 57,4% responden usia 17-30 tahun mengaku kepedulian mereka terhadap berbagai persoalan bangsa lemah. Kemudian, 63,8% responden mengaku orientasi sikap mereka didominasi oleh kepentingan diri sendiri.

Apatisme politik berjalan seiring dengan kemerosotan ekonomi. Sejak akhir Orde Baru, pemerintah telah resah soal kemampuan angkatan kerja Indonesia bersaing dalam kerangka pasar bebas. Angka pengangguran meningkat tajam, ekonomi mulai mandeg, dan optimisme pascareformasi memudar. Seperti dijabarkan Maulida Raviola (2013), pada periode ini pemerintah merasa Indonesia diancam krisis kepemimpinan dan kewirausahaan.

Situasi inilah yang mendorong pemerintah menetapkan UU No. 40 tahun 2009 tentang Kepemudaan, yang fokus pada “kepemimpinan, kepeloporan, kewirausahaan dan organisasi pemuda.” Menpora saat itu, Adhyaksa Dault, menyatakan UU tersebut “diharapkan mempercepat sirkulasi kepemimpinan baik di tingkat daerah maupun nasional.” Dengan mendorong anak muda jadi wirausahawan, pemerintah pun berharap angkatan muda “bisa menciptakan lapangan kerja tanpa harus menganggur.”

Memasuki dekade 2010-an, jumlah orang Indonesia yang kuliah di luar negeri berangsur meningkat. Menurut firma riset pendidikan ICEF Monitor (2017), jumlah mahasiswa Indonesia di luar negeri tumbuh 35% dibandingkan satu dekade lalu. Data teranyar dari UNESCO pada 2017 memperkirakan bahwa lebih dari 45,000 orang Indonesia kuliah di luar negeri. Namun, data dari US Commercial Service mengestimasi bahwa jumlah pelajar Indonesia di luar negeri lebih banyak lagi: setidaknya 69,000 orang pada tahun ajar 2018/19.

Salah satu imbas dari perubahan drastis ini adalah meroketnya optimisme di angkatan baru anak muda. Kontras dengan anak muda di Jajak Pendapat Kompas 2011 yang digambarkan acuh tak acuh, survei Gallup International pada 2017menempatkan Indonesia sebagai salah satu negara “paling optimistis di dunia.” Survei lain dari Citi Foundation dan Economist Intelligence Unit (2015) mendapati bahwa 87% anak muda di Jakarta mengaku “optimistis” soal masa depan ekonominya.

Di atas kertas, semua ini terlihat berkilauan. Pemerintah turun tangan menyusun kebijakan tentang anak muda, jumlah pelajar Indonesia yang kuliah ke luar negeri bertambah, dan hampir semua anak muda Indonesia optimis menyongsong masa depan. Lantas, apa masalahnya?

Persoalannya, optimisme tersebut tak hanya salah tempat. Ia segendang sepenarian dengan pergeseran toksik dalam kultur sosial-politik di Indonesia.

Menurut Paul K. Gellert (2015), dalam dekade kedua setelah reformasi, ideologi Indonesia berubah dari Pancasila yang nasionalis menjadi ideologi “neo-liberal kosmopolitan yang bersandar pada nostalgia nasionalisme.”

Indonesia, tutur Gellert, mulai jadi taman bermain untuk angkatan baru anak muda kelas menengah yang kosmopolitan, individualis, dan ingin naik pangkat secara sosial-ekonomi. Angkatan ini percaya bahwa dengan pendidikan dan migrasi ke “pusat-pusat kemajuan”, semua penduduk Indonesia dapat secara ajaib “bergabung bersama para elite dalam menentukan masa depan bangsa.”

Lebih jauh lagi, mereka percaya pada kekuatan individu alih-alih kolektif. “Ada perasaan tak nyaman yang tersirat terhadap gerakan kolektif,” tulis Gellert. “Individu dianggap sebagai kunci untuk menanggulangi berbagai permasalahan bangsa.”

Gellert mengambil contoh kasus Indonesia Mengajar, program yang mengirimkan anak muda dari kota-kota besar ke daerah yang dinilai terpencil untuk menjadi guru. Meski program tersebut mengaku terinspirasi dari program era Sukarno, pola pikir top-down mereka amat mirip Orde Baru. Anak muda dari kota datang bak pahlawan ke perdesaan yang kumuh untuk “mencerahkan” rakyat dan menggiring mereka ke kehidupan modern.

Masalahnya, pola pikir ini menafikan fakta bahwa persoalan yang dihadapi adalah persoalan struktural. Penduduk desa pinggiran yang digusur demi tambang, dibabat hutannya, dan dikorupsi dana pendidikannya tidak dapat “diselamatkan” oleh asupan inspirasi dari pemuda jatmika lulusan Harvard. Permasalahan struktural membutuhkan penyelesaian struktural pula, bukan sekadar kebolehan individual.

“Rakyat di daerah seolah-olah harus ‘dikembangkan’ dengan memberikan hal yang tak mereka miliki,” kritik Gellert. “Bukan dengan membangun gerakan bersama yang mempersoalkan kenapa mereka tak punya apa-apa.” Ketika gagasan ngawur bahwa seorang individu tercerahkan dapat menjadi juru selamat bagi rakyat miskin mengakar dalam imajinasi politik Indonesia, hasilnya ambyar.

Nasionalisme berkobar kuat di kalangan muda, tetapi “hampa” dan “rendah mutunya.” Apabila dahulu nasionalisme mengacu pada semangat kolektif untuk bersolidaritas dan bergerak bersama, kini nasionalisme berubah jadi pepesan kosong soal bagaimana kita mesti “berkontribusi bagi bangsa.”

Akar masalah sesungguhnya–ketimpangan yang dimungkinkan oleh eksploitasi dan kekerasan–tak disentuh, selagi para muda-mudi inspiratif berbangga diri karena telah menebar inspirasi. Gerakan tersebut mungkin terlihat apik di media sosial dan ampuh meningkatkan prestise sang pemuda kelas inspiratif. Tapi setelah mereka kembali ke kota, gedung sekolah tersebut tetap rusak, gurunya tetap digaji seadanya sehingga harus cari pekerjaan sambilan, dan mayoritas murid akan tetap hidup melarat. Kota tidak dapat ditawarkan sebagai solusi ketika Kota adalah sumber malapetaka mereka.

Kenyataannya, mayoritas anak muda Indonesia terperangkap dalam kemiskinan struktural. Temuan Oxfam (2017)mendapati bahwa selama dua dekade terakhir, ketimpangan di Indonesia meningkat lebih cepat dari negara-negara Asia Tenggara lainnya. Laporan World Bank (2015) pun mengemukakan bahwa hampir semua manfaat pertumbuhan ekonomi Indonesia hanya dinikmati oleh 20% penduduk terkaya.

Seperti dilaporkan The Jakarta Post, hanya 14,4% anak muda di Indonesia yang mengenyam pendidikan lebih tinggi dari SMP. Menurut data BPS (2017), rata-rata gaji seorang “millenial” mentok di angka Rp 2,1 juta per bulan, dan hanya 7% yang memegang pekerjaan profesional. Sisanya terjebak di pekerjaan kerah biru atau pekerjaan informal.

Mereka tentu tak dapat diselamatkan oleh anak konglomerat yang tampil di panggung dan bertanya “Sukses di usia muda, kenapa tidak?” Jika para “millenial” yang menyesaki koridor kekuasaan justru mengukuhkan kuasa oligarki, barangkali itu pertanda final bahwa usia bukan penangkal privilese.

Pada akhirnya, permasalahan kolektif membutuhkan penyelesaian kolektif. Bukan kesaktian individu, apalagi lilin-lilin konotatif. Sekadar mengutuk kegelapan memang menjengkelkan, tetapi menyalakan lilin tak ada gunanya bila kita tidak pernah bertanya mengapa ruangan ini senantiasa gelap gulita.