Haruskah Kita Memakai Big Data untuk Menangani Wabah COVID-19?

Kita memang belum menemukan vaksin untuk COVID-19, tapi kita mulai memetakan strategi yang paling ampuh untuk menangkal penyebarannya. Respon cekatan pemerintah, tes massal, komunikasi jernih, serta penerapan teknologi dan big data secara proporsional terbukti efektif di negara-negara terdampak seperti Singapura, Korea Selatan, dan Taiwan. Setelah wabah mulai menghajar negara-negara lain, mereka berbondong-bondong belajar dari ketiga negara tersebut.

Strategi mitigasi bencana di ketiga negara tersebut sebetulnya sudah dipersiapkan sejak wabah SARS pada tahun 2003. Namun, kehadiran teknologi anyar dan big data membuka kemungkinan-kemungkinan baru untuk menanggulangi wabah COVID-19. Di Taiwan, misalnya, data dari jaminan kesehatan nasional dipadukan dengan data imigrasi dan cukai untuk memetakan sejarah perjalanan, pergerakan, serta riwayat penyakit tiap orang yang dicurigai terkena virus.

Singapura pun menerapkan metode serupa. Informasi tempat tinggal, kerja, serta rekreasi pasien positif COVID-19 dipetakan melalui paduan catatan imigrasi dan rekaman CCTV. Data ini kemudian dapat diakses secara terbuka oleh publik melalui situs yang dikelola pemerintah.

Singapura pun memiliki 140 orang dalam tim pelacak kontak yang menghimpun data riwayat kesehatan serta rekam jejak pasien, bekerjasama dengan polisi dan intelijen. Tim ini pun bertanggungjawab menghubungi pasien serta orang-orang terdekatnya secara berkala untuk memastikan mereka menaati perintah karantina.

Dua kali sehari, orang yang disuruh isolasi diri akan dikirimi SMS dengan pranala luar yang mengirimkan lokasi ponsel ke pemerintah. Bila mereka ketahuan keluar rumah, polisi akan datang mengetuk pintu. Melanggar karantina dianggap sebagai tindakan melanggar hukum di Singapura.

Dipadukan dengan tes massal dan infrastruktur kesehatan yang memadai, penggunaan big data semacam ini sukses menekan angka infeksi dan kematian di Taiwan dan Singapura. Meski bertetangga dengan Cina dan jutaan warganya bekerja di Cina daratan, Taiwan hanya mencatat 135 kasus positif COVID-19 per 20 Maret 2020, dengan dua kasus kematian. Singapura jauh lebih sukses lagi. Meski jumlah infeksinya terbilang tinggi–345 kasus–hingga kini belum ada satu pun kematian akibat COVID-19 di Singapura.

Wajar saja bila negara-negara yang sekarang menghadapi ancaman COVID-19 kelabakan ingin meniru metode mereka. Amerika Serikat, Britania Raya, dan Israel kabarnya sedang mempertimbangkan siasat serupa untuk melacak pergerakan warganya melalui big data.

Seperti diberitakan The Guardian, pemerintah Britania Raya sedang kongkalikong dengan BT— perusahaan telekomunikasi terbesar di sana — untuk membagi data lokasi serta penggunaan ponsel warga sipil. Data ini nantinya akan dipakai untuk mengevaluasi keberhasilan program karantina pemerintah. Kalau ada warga yang masih keluyuran meski disuruh berdiam diri di rumah, pemerintah bakal tahu.

Pemerintah AS pun tengah berdiskusi serius dengan Facebook dan Google untuk mengakses data serupa. Menurut The Washington Post, data itu rencananya digunakan untuk mengira-ngira pola pergerakan warga, supaya pemerintah dapat memprediksi daerah mana lagi yang akan segera jadi “hotspot” persebaran COVID-19. Data dari Google Maps, yang diakses melalui ponsel, amat dikejar-kejar oleh pemerintah AS.

Tindakan serupa juga dilakukan oleh Israel. Selasa (17/3) lalu, pemerintah Israel menetapkan hukum darurat yang mengizinkan pemerintah mengakses data ponsel warganya. Dengan data tersebut, pemerintah dapat mengidentifikasi, melacak, dan menghubungi secara langsung warga yang dianggap berisiko terpapar COVID-19.

Namun, ada dua catatan kaki dari Israel yang bikin waswas banyak pengamat internasional. Pertama, berbeda dengan Inggris atau AS yang mau mencontek data dari perusahaan gede, Israel memanfaatkan infrastruktur pengawasan anti-terorisme mereka yang menggurita. Benar, infrastruktur sama yang dipakai untuk melanggengkan salah satu okupasi paling lalim di abad 21. Kedua, hukum darurat tersebut diketuk palu oleh Kabinet dalam semalam saja. Padahal, seharusnya hukum darurat sekalipun harus diloloskan lebih dahulu oleh Parlemen Israel.

Argumen pemerintah Israel adalah argumen klasik yang sekaligus memboyong kita pada zona bahaya: ini kan masa gawat darurat, enggak apa-apa dong kalau proses hukum kita langkahi dulu?

Dari sinilah perdebatan dimulai. Pertama, soal efektivitas. Menurut Caroline Buckee, associate professor dari Harvard TH Chan School of Public Health, big data memang berguna untuk mencari tahu apakah publik manut pada himbauan untuk tetap di rumah dan melakukan social distancing. Namun, karena penyebab penularan begitu kompleks, big data tidak terlalu efektif untuk memprediksi penyebaran virus di masa mendatang. Padahal, justru fungsi cenayang macam inilah yang dicari-cari oleh pemerintah AS saat mereka mengemis minta data dari Google dan Facebook.

Kedua, risiko dari menyerahkan data pribadi segitu banyaknya pada pemerintah adalah dilanggarnya hak asasi manusia. Teknologi sama yang dipakai untuk melacak pasien positif COVID-19 dan orang-orang terdekatnya bisa disalahgunakan untuk memantau warga, melacak oposisi politik, dan merepresi kebebasan sipil. Kita tidak perlu berandai-andai, sebab Cina sudah melakukannya.

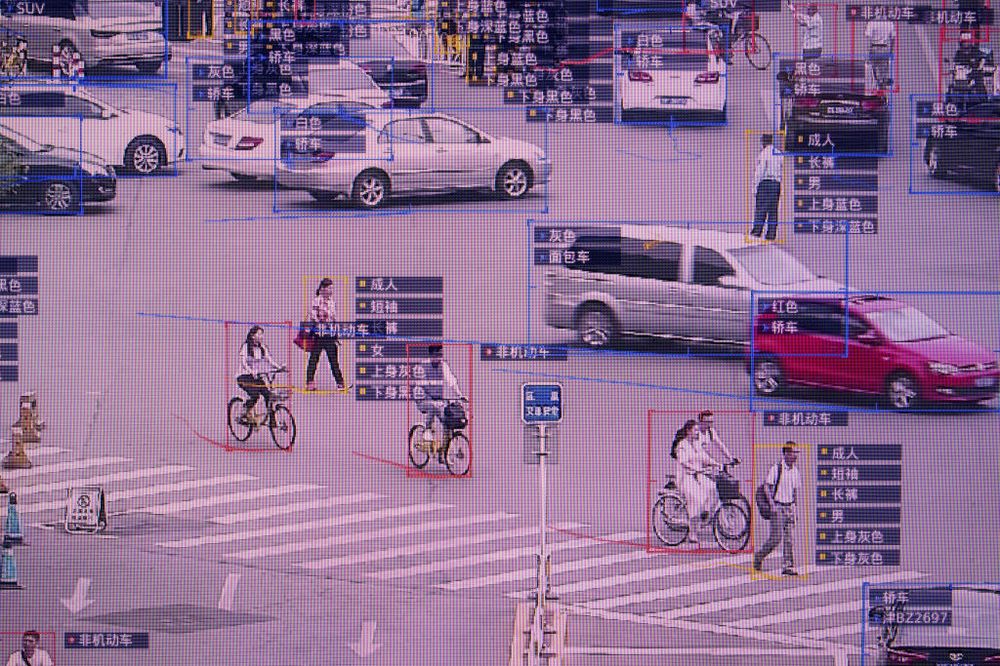

Saat ini juga, pemindai suhu telah siap tempur di tiap stasiun kereta api di kota-kota besar Cina. Semisal suhu tubuhmu di atas normal, kamu akan langsung diciduk dan orang-orang terdekatmu disatroni aparat. Bagaimana caranya? Pertama, seperti dilansir Al-Jazeera, Cina memiliki sistem pengawasan “paling ekspansif dan rumit di dunia.” Kamu harus menggunakan KTP resmi untuk membeli kartu SIM, bikin akun media sosial, membeli tiket kereta api dan pesawat, bahkan membeli belanjaan. Pergerakanmu pun dilacak oleh lebih dari 200 juta kamera keamanan yang dipasang di seluruh negeri.

Pemerintah Cina bekerjasama dengan perusahaan-perusahaan teknologi lokal untuk mengembangkan sistem pengawasan yang lebih komprehensif lagi. Megvii, start up level Unicorn dengan valuasi lebih dari satu miliar dollar, panen duit karena mengembangkan teknologi kamera plus pengenalan wajah untuk pemerintah. Awal Februari lalu, mereka mengumumkan bahwa mereka sedang merancang kamera pengawasan yang menggabungkan “deteksi tubuh, wajah, dan sensor infrared serta visible light”.

Melalui infrastruktur pengawasan yang menyeluruh seperti ini, deteksi dini dan pelacakan pasien positif COVID-19 amat cekatan di Cina. Perusahaan telekomunikasi China Mobile, misalnya, rutin mengirimkan informasi berupa SMS ke media-media tentang pasien yang terkonfirmasi positif COVID-19.

Tak hanya berisi nama dan riwayat perjalanan pasien, informasi tersebut bahkan bisa sedetail kursi mana yang ia duduki di kereta api pada hari tertentu, atau kereta jalur mana yang paling sering ia naiki. Januari lalu, informasi pribadi ini bahkan kerap diberitakan secara luas oleh media massa.

Tentu kamu tidak kaget bila kami bilang teknologi yang sama dipakai pemerintah Cina untuk melacak warganya dan memburu orang-orang yang dianggap berbahaya secara politik. Tindakan kriminal seremeh menyeberang jalan sembarangan saja bisa ketahuan dan terlacak oleh infrastruktur pengawasan Cina.

Preseden ini yang bikin resah sebagian pengamat politik di AS dan Inggris. Bila data melimpah ruah itu disalahgunakan, disimpan kelewat lama, apalagi bocor, ia dapat jadi jalan pintas bagi pemerintah untuk mengekang kebebasan publik.

Dalam situasi krisis sekalipun, pemerintah tak dapat asal mengakses informasi pribadi warganya. Pakar keamanan digital di Electronic Frontier Foundation menyatakan bahwa ada beberapa prasyarat agar tindakan pemerintah tidak melanggar hak warganya dalam jangka panjang. Pertama, informasi apapun yang diakses pemerintah harus benar-benar dibutuhkan untuk penanganan medis. Yang berhak menentukan itu? Tentu saja pakar kesehatan masyarakat.

Selain itu, jumlah data pribadi yang diproses harus proporsional dengan kebutuhan publik, dan pemerintah tak boleh secara khusus menyorot warga dari suku, ras, atau kewarganegaraan tertentu. Terakhir, dan terpenting, semua akses serta kuasa khusus tersebut berhenti setelah wabah dinyatakan reda.

Qiu Baochang, seorang pengacara sekaligus pakar hukum privasi, merangkumnya dengan baik: upaya koleksi data untuk menanggulangi wabah harus “seminimalis” mungkin. Pemerintah harus menjamin informasi tersebut tak dipakai untuk maksud apapun selain menangani wabah, tidak bocor, dan segera dihapus setelah selesai dipakai.

Di Inggris, pemerintah berupaya keras meyakinkan warganya bahwa data tersebut tak akan disalahgunakan. Semua data tersebut bersifat anonim, sehingga individu yang dilacak tak akan diekspos ke publik. Data pergerakan geografis pun tak akan disajikan secara real time, melainkan tertunda 12-24 jam.

Gagasan ini pun mulai dipertimbangkan di Indonesia. Menulis untuk The Jakarta Post pekan ini (17/3), kolumnis Alexander Senaputra merasa bahwa Indonesia harusnya bisa menggunakan big data dari “empat start up unicorn dan satu start up decacorn-nya” untuk mencegah dan menanggulangi pandemi.

Ia menyarankan sebuah aplikasi “GPS manusia” yang merekam pergerakan seseorang, dan secara otomatis melacak siapapun yang menggunakan aplikasi tersebut. Ketika seseorang dites positif COVID-19, data tersebut dapat mempermudah upaya Badan Intelijen Negara (BIN) melacak pergerakan pasien dan siapa saja yang telah berinteraksi dengannya.

“Jika big data telah digunakan perusahaan seperti Gojek dan Tokopedia untuk keuntungan, tentu saja data yang sama dapat digunakan pemerintah untuk menyejahterakan warganya,” tulis Senaputra dengan optimis.

Pelajaran dari Cina, serta perdebatan riuh yang berlangsung di Inggris serta AS, semestinya mengajarkan kita bahwa urusannya tidak segampang itu. Ketika pemerintah meminta akses terhadap data pribadi warganya, mereka tak lagi dapat “bekerja dalam senyap.” Informasi melimpah itu mesti digunakan secara bertanggungjawab, dan pemerintah harus siap transparan pada publik. Bencana macam apa yang akan terwujud semisal BIN dapat seenaknya menyontek data dari Telkomsel tanpa tanggungjawab ke publik?

Bila itu terjadi, lupakan saja musim tayang Black Mirror berikutnya. Toh, kita sudah menghidupinya.