Menjadi Aktivis Tarbiyah Kampus Boleh, Asal Jangan…

Reformasi yang terjadi dua dekade lalu telah memberi euforia tersendiri bagi setiap warga Indonesia tanpa terkecuali. Kebebasan adalah salah satu hal yang paling disyukuri dari kelahiran era baru ini. Tetapi bukan berarti kelahiran reformasi ini tidak membawa dampak yang tak mengenakkan, kehendak bebas yang bisa digenggam semua pihak akhirnya menjadikan manusia Indonesia post-reformasi menjadi manusia yang tidak sabaran, termasuk dalam berpolitik.

Kebebasan berpolitik di alam demokrasi pada hakikatnya adalah hak setiap warga negara, untuk hal ini semua pihak bisa bersepakat. Namun, dengan cara apa hak politik itu digunakan adalah hal lain yang akan menimbulkan polemik tersendiri bagi kehidupan demokrasi kita.

Mahasiswa dan politik

Salah satu elemen masyarakat yang menarik untuk dilihat aktivitas politiknya pasca era reformasi adalah mahasiswa. Golongan ini adalah aktor sentral yang turut terlibat dan berperan penting dalam menumbangkan rezim dua dasawarsa lalu. Kala itu mahasiswa mengekspresikan sikap politiknya dengan memilih melakukan perlawanan terhadap kekangan kekuasaan yang merenggut kebebasan dari rakyat.

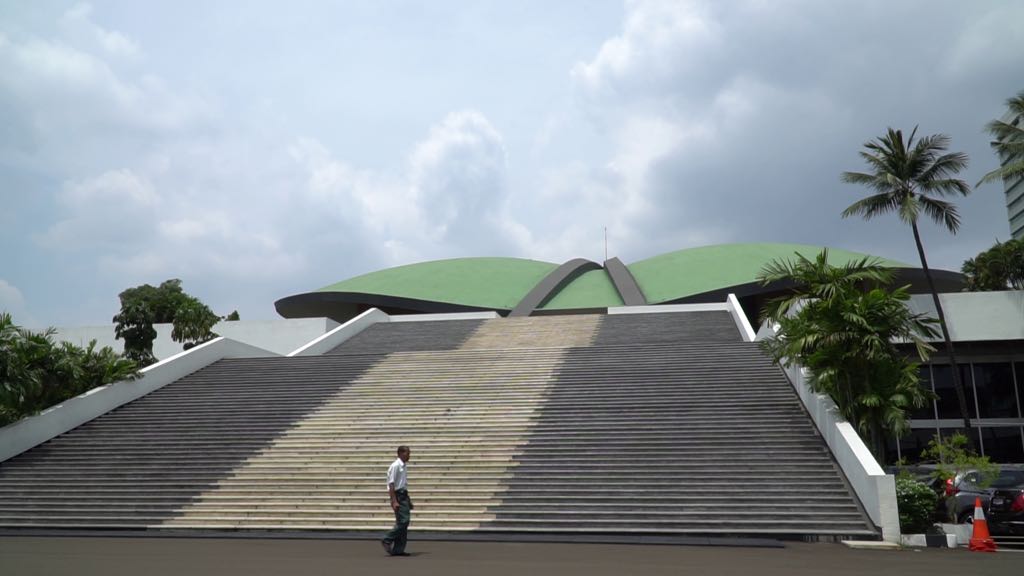

Dari sekian banyak kelompok mahasiswa yang terlibat dalam gerakan reformasi adalah kelompok mahasiswa tarbiyah. Mereka muncul dari kondisi serba sempit yang diciptakan oleh pemerintah Orde Baru, dengan memenuhi masjid-masjid kampus. Dari ruang-ruang inilah kemunculan mahasiswa tarbiyah mulai merambah arena publik yang lebih luas. Jaringan antar aktivis muslim baru yang banyak mengadopsi ideologi politik dari Timur Tengah mulai menemukan momentum di zaman peralihan.

Kini, banyak dari mereka mewarnai berbagai posisi strategis di negara ini, termasuk juga menjadi politisi. Hal ini nampaknya memberi inspirasi tersendiri bagi mahasiswa tarbiyah zaman ini yang masih bersemayam di kampus untuk turut mengikuti jejak para seniornya, tetapi dengan karakter manusia post-reformasi yang tidak sabaran.

Hal ini disambut hangat oleh para kader tarbiyah yang telah duduk di posisi elite politik untuk mencari sebanyak mungkin pengikut. Hubungan simbiosis ini kemudian berlanjut pada hajatan-hajatan politik yang menjadi agenda para tetua dari aktivis tarbiyah. Praktik uji coba menjadi politisi pun dilakukan di kampus oleh mahasiswa tarbiyah dengan unjuk kemampuan pada momen pemilu raya di berbagai universitas.

Saling sikut dengan sesama mahasiswa yang berasal dari kelompok lain pun tak jarang terjadi dalam pemilihan yang akan melahirkan pimpinan mahasiswa intra universiter ini. Prinsip-prinsip yang diajarkan dalam setiap liqo’ pun bukan tidak pernah dilewati demi melanggengkan kemenangan merebut kursi tertinggi di kalangan mahasiswa.

Memudarnya idealisme di tubuh tarbiyah

Praktik politik kampus model ini yang kemudian banyak terjadi. Posisi strategis dimanfaatkan untuk merekrut kader-kader baru dan memperkuat status quo kekuasaan di kampus. Tidak semua dari mereka yang masuk dalam organisasi berbasis tarbiyah ini ideologis, tak jarang yang oportunis dan pragmatis. Hal ini sebenarnya menunjukkan memudarnya ideologi tarbiyah di tataran mahasiswa, dan proses kaderisasi lebih cenderung untuk mencetak politisi ketimbang kader ummat yang sepenuh hati mengabdi pada masyarakat.

Maka tak heran jika kemudian partai politik kurang bisa menawarkan diri pada rakyat. Hal yang terdekat adalah munculnya krisis kepemimpinan dengan banyaknya pimpinan pemerintah yang melenggang mulus dua periode tanpa tandingan. Ini terjadi karena kader yang masuk sebagai input tidak mengakar di hati rakyat, bersifat elitis sejak mahasiswa dan eksklusif dengan status kemahasiswaannya. Lebih disibukkan dengan masalah-masalah yang remeh temeh dibanding mengurusi jeritan ketidakadilan sosial dari rakyat kecil yang tak memiliki kemewahan, bahkan untuk hanya sekadar melakukan protes.

Sebenarnya tidak ada yang salah ketika terjadi kaderisasi mahasiswa oleh kelompok atau organisasi mahasiswa mana pun. Karena dalam sejarah kemahasiswaan di negeri ini, tokoh berpengaruh banyak muncul dari berbagai organisasi kader di lingkungan kampus yang menjadi kawah candradimuka mereka saat muda. Namun proses kaderisasi organisasi di lingkungan kampus menjadi bermasalah ketika terjadinya pergeseran paradigma politik mahasiswa dari yang awalnya sebagai gerakan moral menjadi gerakan politik praktis dengan menjadi underbow suatu partai tertentu.

Hal yang akan terjadi kemudian adalah pemanfaatan sumber daya mahasiswa untuk tujuan-tujuan politik kelompok tertentu. Jika yang terjadi seperti ini, mahasiswa bisa dikatakan berkhianat pada idealismenya sebagai golongan yang berdiri di tengah semua golongan. Idealisme hanya akan menjadi sesuatu yang fiktif, karena bagaimana pun segala tindakannya adalah kehendak kelompok politik yang ada di atasnya.

Bukan tidak mungkin, mahasiswa dengan rupa semacam ini akan menambah kegaduhan iklim politik di tengah masyarakat negeri ini. Persaingan politik praktis yang terjadi di luar kampus akan diseret masuk dan menambah ruwet narasi politik di bangsa ini yang setiap harinya semakin mengkhawatirkan. Segala sesuatunya dinilai politis, hidup menjadi semakin sesak karena politik digunakan untuk menafikan hal lain dalam hidup ini.

Berpolitik ala para pendiri bangsa

Seharusnya, posisi politik mahasiswa adalah sebagai gerakan moral yang dapat menyuarakan apa yang tidak bisa terucap dari hati rakyat pada penguasa. Kezaliman dari kebijakan yang mengusik hak-hak setiap warga negara tanpa terkecuali, mestinya menjadi perhatian utama jika mahasiswa ingin menyuarakan sikap politiknya.

Sesuatu yang tidak wajar, jika masyarakat di sekeliling mahasiswa berada masih hidup dalam kesusahan, kemiskinan, dan tak jarang kelaparan, tapi para mahasiswa malah bergumul dengan agenda politik titipan dalam balutan kemewahan. Mata hati seolah tertutup dengan ambisi kuasa yang prematur sebagai produk dari orientasi perkaderan yang meleset.

Politik bukanlah barang haram bagi mahasiswa, karena bagaimana pun hal ini cukup dekat dengan kehidupan mahasiswa di setiap zaman. Para pendiri Indonesia seperti Soekarno, Hatta, atau Sjahrir adalah mereka yang ketika menjadi mahasiswa memiliki sikap politik tertentu, yakni menentang penjajahan di bumi Nusantara. Kesadaran moral mereka sebagai manusia terdidik terhadap nasib rakyat yang menderita adalah dorongan kuat untuk melancarkan aksi yang bermakna politis.

Jadi, kalaupun nantinya para aktivis tarbiyah kampus ingin berpolitik praktis, lakukanlah setelah tugas sebagai mahasiswa telah selesai. Tetapi selama masih menjadi mahasiswa seharusnya memposisikan diri sebagai gerakan moral yang berlaku adil bagi seluruh rakyat dan membela kepentingan rakyat.

Penggodokan konsep mesti dilakukan dengan sangat matang dalam disiplin ilmunya masing-masing oleh mereka yang berniat terjun ke dalam rimba politik. Agar kelak, kampus-kampus di Indonesia tidak melahirkan politisi yang tak memiliki konsep jelas bagi arah kemajuan negara. Rakyat tentu sudah bosan dengan bermunculannya politisi yang hanya akan menjadi bandit perampas kesejahteraan.

Kampus perlu dijaga agar tetap netral dari segala pengaruh politik antar golongan. Institusi ini harus dijaga marwahnya sebagai panggung akademik, dan bukan malah panggung politik bagi mahasiswa. Segala sesuatu tentu harus ditempatkan secara proporsional. Politik mahasiswa adalah politik moral yang membela hak-hak rakyat sebagai manifestasi tri darma perguruan tinggi. Jika sesuatu tidak ditempatkan sesuai dengan tempatnya, maka dzholim itu namanya. (*)