Saya Membantah ‘Catcalling Itu Karena Pendidikan Rendah’!

“Kalau ada tukang becak melihatmu tampak cantik dan bilang, ‘Neng cantik mau ke mana?’, itu karena dia kurang berpendidikan, bukan karena dia butuh feminisme. Kamu tahu apa yang dia butuhkan? Sekolah.”

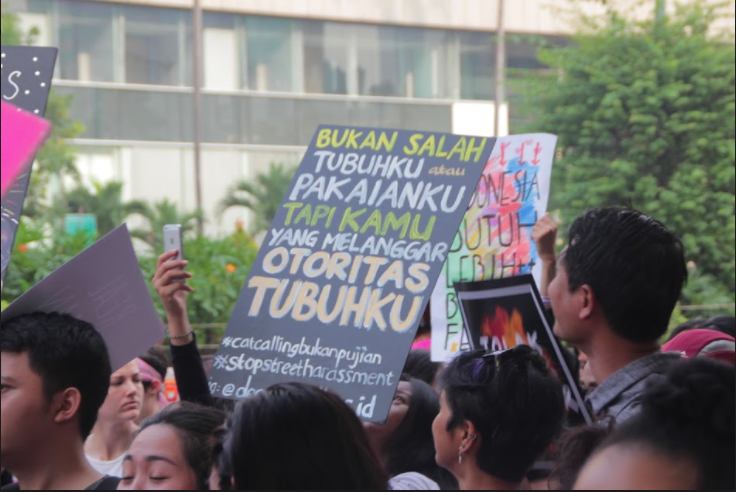

Begitu, tulis seorang pria muda berinisial IP mengomentari aksi Women’s March Jakarta 2017 lalu, pada sebuah foto di akun Instagram-nya. Pendapat tersebut menuai beragam tanggapan di kalangan masyarakat. Sebagian mendukung, tapi sebagian lagi membantah keras.

Memang, enggak lama sejak ia mengunggahnya, ia menghapus foto tersebut dan menyampaikan permintaan maafnya.

Tapi, bagi saya, poinnya adalah dia mengunggahnya karena ia merasa benar dalam berpikiran seperti itu, dan saya enggak tahu bahwa dia menghapusnya karena demi menyelamatkan nama baik atau benar-benar merasa bersalah. Pun, ada sangat banyak orang yang mendukungnya.

Ini adalah cerita saya, sebagai bentuk tanggapan pada komentar tersebut (dan untuk yang lain yang berpikiran serupa): “Wah, saya suka nih yang begini. Cantik.”

Sampai detik saya menulis kisah ini, saya hanyalah seorang mahasiswi di salah satu perguruan tinggi swasta. Kira-kira pada 2014, saya mengambil sebuah kelas bahasa. Di dalamnya, ada hampir 40 mahasiswa yang terdiri dari laki-laki dan perempuan.

Mahasiswi pun ada beragam tipe. Ada yang suka tampil feminin dengan padu padan blus dan rok, ada sebagian lain yang lebih nyaman menggunakan kaus oblong dan celana jeans.

Dosen saya kala itu adalah seorang pria paruh baya, kira-kira usianya 60 tahun. Kegiatan belajar-mengajar di kelas berlangsung seperti biasa. Mahasiswa kerap diminta untuk membaca teks di buku (karena ini kelas bahasa, jadi untuk melatih pelafalan), atau diminta maju ke depan untuk mengerjakan kuis di papan tulis.

Satu hari, ia mengelilingi kelas untuk menunjuk mahasiswa agar mengerjakan soal di papan tulis. Pada satu kesempatan, ia menyerahkan spidol kepada seorang mahasiswi, sebagai tanda ia memintanya maju. Mahasiswi itu pun menurutinya, dan berjalan maju ke depan.

Saat itu pula, dosen tersebut berkata, “Wah, saya suka nih yang begini. Mahasiswi kalau pakai rok kayak gini tuh cantik.” Atau begitu lah lebih kurang.

Itu adalah pernyataannya yang pertama. Setelah itu, ia pun kerap melontarkan hal serupa pada mahasiswi lainnya, yang tampak suka tampil feminin.

Tindakannya pun berlanjut sampai ke pertemuan-pertemuan berikutnya. Misalnya, saat mahasiswi tersebut diminta membaca, dosen tersebut akan berdiri di belakangnya dan memperhatikan dalam jarak dekat. Alhasil, mahasiswi tersebut juga tampak risih, tapi tidak berani menegur.

Ya, saya juga enggak memungkiri kalau malah ada mahasiswi yang merasa senang diperlakukan seperti itu, dan justru mengambil keuntungan darinya. Misalnya, nilai auto A (ini juga ngaco, sih). Tapi poin saya dalam konteks ini adalah, ada dosen yang seperti ini.

“Wah, segar banget mata ngeliatinnya.”

Kisah berikutnya datang saat saya duduk di semester lima. Dosen saya yang ini juga sudah cukup berusia, kira-kira 50 tahunan. Dia mengajar di beberapa universitas ternama di Jakarta.

Pada satu titik, dia menceritakan pengalamannya berlibur ke Bali bersama beberapa dosen dan mahasiswa tempat ia mengajar itu, yang mana bukan di universitas saya mengenyam pendidikan. Liburan ini merupakan momen perpisahan sebuah kegiatan kampus. Yang ikut liburan pun bukan sedikit, tapi mencapai seratusan orang.

Ia menceritakan kegiatannya selama di Bali, yang beberapa di antaranya adalah bermain di pantai. Kemudian, ia berkata, “Kan enak ya tuh di Bali. Banyak bule-bule telanjang. Mahasiswi saya juga pada pakai pakaian tipis-tipis, celana atau rok pendek banget. Wah, segar banget mata ngeliatinnya.”

“Kita juga foto-foto bareng. Mungkin mereka juga sudah anggap saya kayak papa mereka sendiri, jadi kalau foto ya dekat-dekat, enggak canggung. Kadang malah dipeluk. Enak banget kan dipeluk cewek-cewek cantik,” lanjutnya sambil senyam-senyum kegirangan.

Cerita itu benar-benar bikin saya enggak nyaman. Buat saya, ini sudah melecehkan.

Setidaknya, ini adalah salah dua dosen yang saya temui bisa melakukan pelecehan seksual terhadap wanita. Suka memandangi bokong.

Ada satu kisah lagi yang tidak saya rasakan sendiri, tapi dialami langsung oleh salah satu teman satu kost saya kala itu.

Singkat cerita, dosen ini suka memandangi bagian belakang mahasiswinya. Aksinya ini tampak jelas, bahkan di kelas dan dalam kegiatan belajar mengajar. Teman saya menjadi salah satu korbannya. Begitu juga dengan hampir seluruh mahasiswi di kelas itu.

Aksi dosen ini juga sudah bagai jadi legenda. Ceritanya sudah turun temurun di kalangan mahasiswa. Artinya, aksi ini sudah dilakukan sejak lama, dirasakan oleh banyak mahasiswi, dan terus dilakukannya hingga kini.

Sekian cerita-ceritanya. Poin saya adalah, ketiga pelaku adalah dosen. Kaum terdidik yang menjadi pendidik. Saya memang enggak tahu pasti tingkat pendidikan mereka sampai mana. Tapi di sini saya bisa menjelaskan sedikit mengenai salah satu syarat menjadi dosen.

Pasal 45 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen menyebutkan, dosen harus memiliki kualifikasi akademik. Kemudian, pada pasal 46 ayat 1 memperjelas bahwa kualifikasi akademik yang dimaksud adalah pendidikan tinggi program pascasarjana yang terakreditasi. Ayat 2 kembali memperjelas bahwa kualifikasi akademik minimum yang harus dimiliki dosen program diploma dan sarjana adalah lulusan program magister, dan lulusan program doktor untuk menjadi dosen program pascasarjana.

Nah, sekarang, logikanya dosen-dosen saya ini berpendidikan, tidak ya? Iya, dong. Sudah jelas, kan.

Terus, masih bilang kalau pelecehan itu ada karena rendahnya pendidikan yang dimiliki pelaku? Dosen saya ini harus dikuliahi sampai S-berapa kalau begitu?

Lewat tulisan ini, saya hanya ingin mematahkan argumentasi bahwa catcalling dan pelecehan seksual itu ada karena tingkat pendidikan yang rendah. Tiga dosen saya sudah menjadi bukti kalau pelecehan bukan soal pendidikan.

Menghargai wanita tidak perlu pendidikan tinggi-tinggi. Yang dibutuhkan adalah kemauan dari hati.

Penting diingat, saya juga bukan feminis garis keras. Tapi saya, sebagai seorang perempuan, hanya gerah pada argumentasi tidak berdasar seperti itu. Dan perasaan tidak aman yang dirasakan itu nyata.

Rosa Cindy, bukan seorang feminis garis keras. Hanya seorang perempuan yang kerap mendapat catcalling dan gerah karenanya. Penyuka isu sosial dan jalan-jalan.