Keberanian Menghadapi Kebaruan

Kita hadir setelah begitu banyak hal terjadi, selama lebih dari ratusan ribu tahun, di dunia ini. Dan untuk memahami hal-hal baru, yang ada di hadapan, alangkah penting mempelajari peristiwa-peristiwa dari masa sebelum kita lahir.

Itu nasihat Umberto Eco kepada cucunya dalam sebuah surat Natal. Dia bukan kakek saya, tentu, namun saya senang membayangkannya bicara kepada semua orang, seperti pak tua bijaksana dalam masyarakat pemburu-peramu.

Sebagaimana umumnya orang tua, Eco punya kekhawatiran besar terhadap generasi kiwari. Ia cemas, misalnya, kemudahan memperoleh informasi di internet pelan-pelan menggembosi daya ingat kita. “Yang berbahaya dari anggapan bahwa komputer bisa memberitahumu kapan saja adalah hilangnya kebiasaan menyimpan informasi di otak,” tulisnya.

Namun, berbeda dari kakek saya, yang percaya bahwa dia harus mengencangkan urat leher saban kami bercakap-cakap lewat telepon (“Kau kan di Jawa,” katanya. “Kalau tidak berteriak, nanti suaraku tidak sampai”), kekhawatiran Eco dilandasi pemahaman yang memadai atas teknologi.

“Setelah beberapa tahun, komputer di mejamu bakal melambat dan harus diganti,” ujarnya. “Tetapi otakmu sanggup bertahan hingga 90 tahun. Bila kau terus membuatnya sibuk, kelak ia akan jauh lebih kaya ketimbang sekarang. Dan itu fitur gratis.”

Seandainya sejak kecil saya mendengarkan Eco, yang bijaksana dan caranya menasihati begitu memikat, akankah saya lebih berani menghadapi kebaruan?

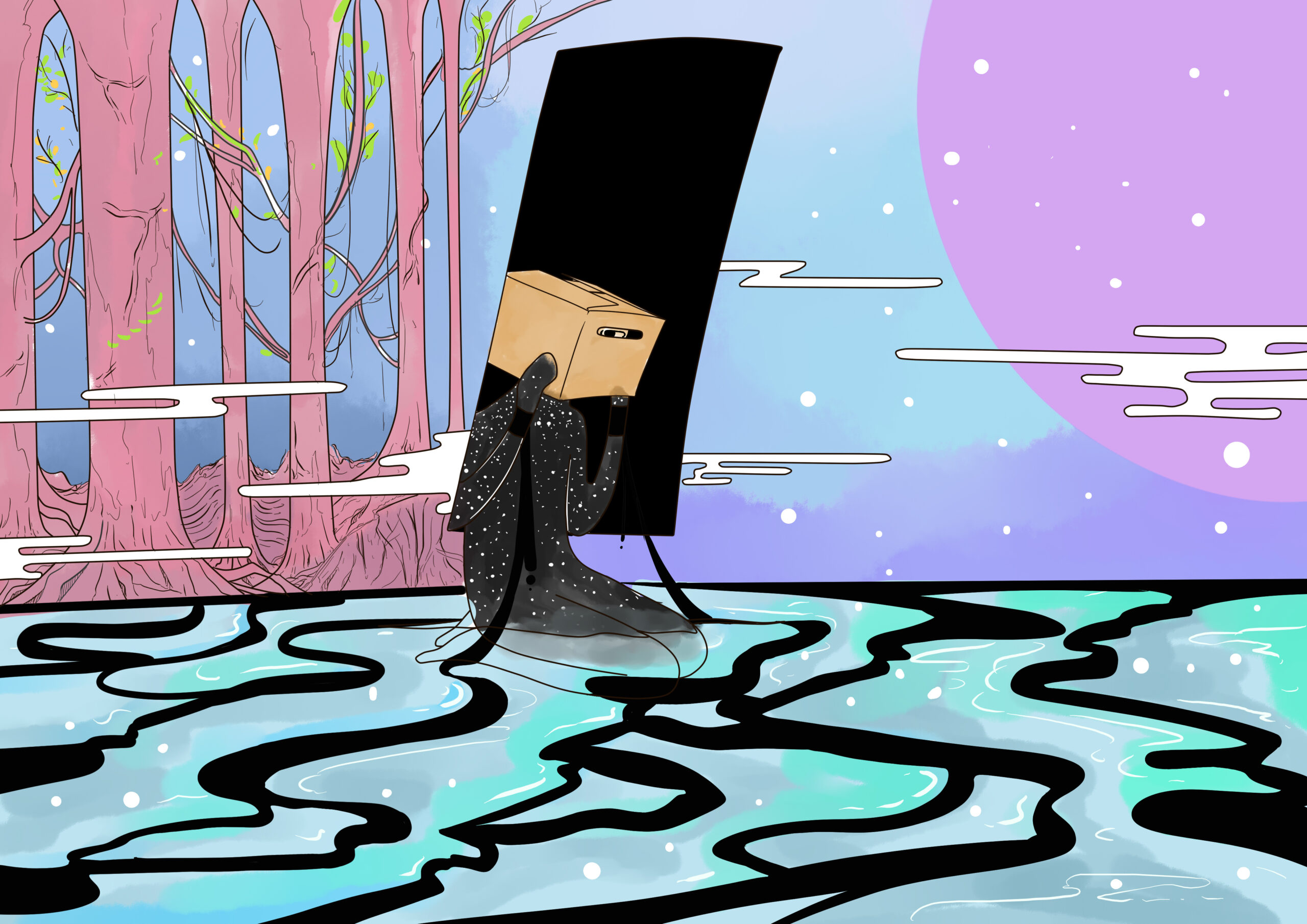

Kebaruan, masa depan, serbaneka yang belum terjadi, terasa menakutkan karena diselubungi misteri. Sebagian orang, mungkin karena kepalanya penuh wawasan (atau malah tak berisi apa-apa), menerobos selubung itu secara gagah berani. Sebagian lainnya memilih bercokol di sudut terjauh, gemetar, sampai kebaruan yang terus meluas tak terhindarkan lagi.

Dalam lebih dari sepuluh tahun pertama hidup saya, pekerjaan Ayah menuntut keluarga kami berpindah-pindah tempat tinggal. Tak seperti Ibu yang pembawaannya mudah disenangi orang, atau adik saya, yang masih balita sehingga dipandang pantas-pantas saja menancapkan gigi-giginya yang runcing dan beracun pada apa pun yang bergerak, saya cemas setengah mati setiap kali kami harus pindah.

Saya takut ditolak. Saya takut dianggap kampungan karena logat saya berbeda. Apa jadinya kalau di sekolah baru tak ada murid Tionghoa, sehingga saya jadi dua kali lipat lebih menggiurkan bagi para perundung? Atau bagaimana kalau sebaliknya, kebanyakan murid di sana adalah Kevin dan David dan Sean, anak-anak Tionghoa totok, padahal saya hanya seperempat thong ngin dan punya satu lidah Melayu utuh, yang terkenal berduri dan panjangnya lebih dari 2 meter?

Saat kami bersiap-siap pindah dari Muntok, Kabupaten Bangka Barat, ke Sungailiat, Kabupaten Bangka, saya memohon agar rencana itu dibatalkan saja. Alasannya, kata saya, orang-orang di sana terkenal sombong. Kedua orangtua saya cuma tertawa. Dan saya, yang waktu itu hendak naik ke kelas 3 SMP, kecewa berat karena merasa mereka telah mengabaikan kebenaran.

Di kemudian hari saya sadar bahwa pernyataan itu bukanlah kebenaran. Ia cuma persepsi, yang terbentuk dari pengalaman menumpang di kota itu selama tiga bulan ditambah beberapa kali kunjungan singkat beberapa tahun sebelumnya. Tak cukup untuk menyimpulkan apa pun, tentu saja.

Kini saya telah berpindah-pindah lebih sering ketimbang orangtua saya. Namun, terlepas dari berbagai pengalaman kurang sedap, toh saya berhasil keluar hidup-hidup dan menemukan teman di semua tempat yang pernah saya singgahi. Sebagian besar ketakutan saya tak terjadi. Dan sebagian kecil yang terjadi rupanya tak seseram khayalan saya.

Ada berapa banyak pasangan yang mempertahankan hubungan beracun karena takut tak mendapat ganti, atau malah mendapat ganti yang lebih payah? Ada berapa banyak buku cemerlang yang batal ditulis karena calon pengarangnya takut menghasilkan karya buruk? Ada berapa banyak calon pebisnis yang mencekik impiannya sendiri karena takut gagal? Para kekasih meyakini bahwa mereka tak bisa hidup tanpa satu sama lain, pengarang yang tak kunjung menulis merasa kurang berbakat, dan si pengusaha pemula mengira tak ada yang berminat pada inovasinya. Daftar ini bisa berlanjut, tetapi intinya: ketidaktahuan dan paranoia yang mengiringinya kerap menciptakan ilusi kebenaran yang mengelabui kita.

Dari mulut seorang anak yang tidak ingin pindah rumah, hal itu barangkali cuma terdengar seperti kerewelan sepele. Namun, di tengah masyarakat, ilusi kebenaran melahirkan hoaks dan teori konspirasi. Jika sudah begitu, tanggapan yang patut tentu bukan sekadar ketawa.

Menurut Karl Popper dalam sebuah esai di Conjectures and Refutations: The Growth of Scientific Knowledge (1963), teori konspirasi lebih kuno dibandingkan kebanyakan agama. Ia bahkan bisa dilacak hingga Homer, penyair Yunani Kuno yang memberitahu kita bahwa kehancuran Troya adalah hasil persekongkolan dewa-dewa di puncak Olimpus.

“Teori konspirasi adalah versi lain teisme yang sama, di mana dewa-dewa yang berkuasa atas segalanya digantikan oleh orang-orang jahat yang luar biasa kuat dan bertujuan menyengsarakan kita,” tulis Popper.

Belakangan ini, seberapa sering kita mendengar, misalnya, tuduhan bahwa seorang calon presiden bakal membiarkan negara ini diserbu tenaga kerja asing, sementara calon presiden saingannya dikabarkan hendak membangun fondasi bagi kekhalifahan?

Sebagian dari kita menelan informasi-informasi tersebut bulat-bulat dan meyakininya sebagai kebenaran. Maka, saat kedua kubu meninggikan status coblos-mencoblos calon presiden menjadi peperangan hitam lawan putih, atau batil lawan suci, atau setan lawan Tuhan, atau omprengan lawan becak motor, sambil terus mengeksploitasi hoaks dan teori konspirasi, kita terseret-seret belaka. Padahal, boleh jadi ganti presiden merupakan penyegaran yang dibutuhkan bangsa ini. Atau, sebaliknya, periode pemerintahan kedua untuk presiden yang kini berkuasa mungkin saja membawa bangsa kita kepada kemenangan.

Umberto Eco, yang lahir satu dekade setelah kebangkitan fasisme di Italia, semasa kecilnya dididik untuk mengingat bahwa bangsa Inggris, Yahudi, dan para kapitalis bersekutu menindas rakyat Italia. “Hitler menjual narasi yang sama. Dan Berlusconi menghabiskan jadwal kampanye untuk membicarakan konspirasi ganda para hakim dan orang-orang komunis. Padahal tidak ada lagi orang komunis, sekalipun kau mencarinya pakai lampu,” kata Eco.

AS Laksana, seorang pak tua lain yang saya senangi, mengatakan bahwa jalan terbaik bagi masyarakat untuk menangkal narasi-narasi penuh kebohongan itu ialah dengan menumbuhkan perangai ilmiah alias scientific temper.

Dan memang teori konspirasi bertentangan dengan sains. Jika ilmu-ilmu sosial bertujuan memahami dan menjelaskan konsekuensi-konsekuensi terencana dan, terutama, yang tak terencana dari suatu situasi sosial, agar keburukan yang pernah terjadi tak terulang, teori konspirasi justru mengabaikan konsekuensi tak terencana. Teori-teori konspirasi senantiasa berangkat dari keyakinan bahwa segala sesuatu yang terjadi pada masyarakat merupakan hasil rancangan yang disengaja. Artinya, alih-alih memberikan pemahaman objektif, teori-teori konspirasi hanya menyediakan jawaban sekenanya bagi pikiran-pikiran yang takut dan tidak tahu.

“Dengan menumbuhkan scientific temper, kita mendorong masyarakat untuk bergairah melakukan pencarian kebenaran dan pengetahuan baru, berpikir kritis, dan selalu bersandar pada fakta yang teramati, bukan prakonsepsi, apalagi sekadar otak-atik gatuk,” tulis AS Laksana.

Rasa takut terhadap kebaruan, apa pun bentuknya, mungkin takkan pernah benar-benar meninggalkan kita. Atau, meminjam istilah Eco tentang paranoia universal yang melahirkan teori-teori konspirasi: ia senantiasa jadi rayuan psikologis yang tak dapat kita tolak. Namun, laku ilmiah dapat membantu kita menyiapkan diri. Mengantungi sedikit pengetahuan yang tepat jelas lebih berharga ketimbang menggendong ransel penuh kesalahpahaman.

Sepekan yang lalu, saya datang ke kantor Asumsi untuk pertama kali. Meski telah berupaya mencari tahu dan mengingat sebanyak mungkin tentang media ini, saya tetap takut. Bagaimana kalau, misalnya, Pangeran Siahaan tidak seasyik dalam video-video Pangeran, Mingguan? Apa jadinya jika Lisa Siregar ternyata suka mengancam anak-anak buahnya dengan pentungan? Aduh, seram sekali.

Namun, pada akhirnya, saya kira, satu-satunya cara untuk benar-benar menyingkap kebaruan adalah dengan mengalaminya secara langsung. Sehari-hari saya bertugas sebagai editor, dan setiap senin saya akan menerbitkan satu kolom. Saya harap kesempatan menjalankan rutin ini, juga kerja-kerja lain yang saya lakukan buat Asumsi, menjadi kebaruan yang menggembirakan bagi pembaca sekalian.

Salam,

Dea Anugrah