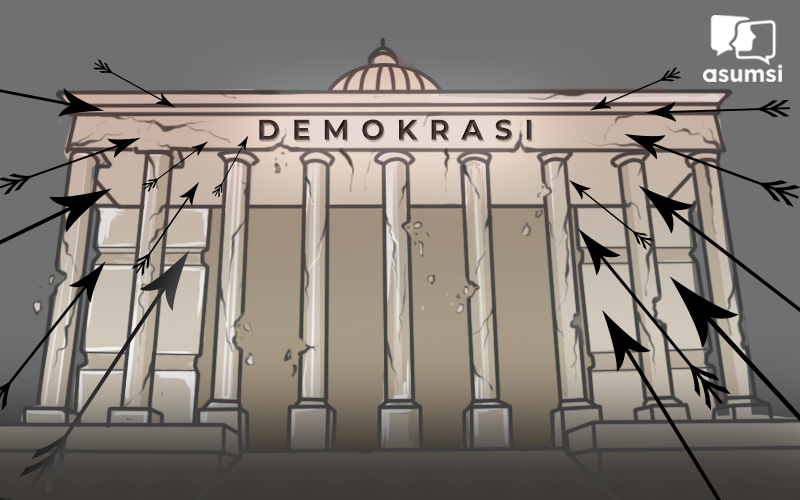

Pembunuh Demokrasi dan Perang dalam Pemilu 2019

Sistem pemerintahan oleh rakyat dan untuk rakyat telah banyak berubah. Menurut Steven Levitsky dan Daniel Ziblat dalam bukunya How Democracies Die (2018), kini tak perlu kekuatan bersenjata untuk merusak demokrasi. Ada banyak jalan untuk membunuhnya dari dalam, termasuk dengan memanfaatkan prosedur dan konstitusi yang berlaku.

Levitsky dan Ziblat menyajikan realitas politik yang dramatis sekaligus ironis bahwa seorang diktaktor kini lahir dari sistem demokrasi yang terbuka dan dipilih oleh warga negara. Bagi keduanya, fenomena kematian demokrasi harus dipahami sebagai sebuah rangkaian, sebuah proses, alih-alih peristiwa tunggal.

Mereka membuktikannya dengan menelusuri riwayat demokrasi yang telah berlangsung di Eropa, Amerika Latin, dan lain-lain. Dapat dikatakan karya ini merupakan upaya Levitsky dan Ziblat untuk mempersenjatai rakyat dengan pengetahuan yang dapat melacak dan mencegah calon diktaktor mengendalikan demokrasi.

Menurut Levitsky dan Daniel, terlalu berharap kepada demokrasi adalah pandangan keliru, sebab rakyat sebenarnya tidak bisa membentuk jenis pemerintahan semau mereka. Bila mayoritas rakyat suka otoritarianisme, maka cepat atau lambat demokrasi akan bermasalah.

Huru-hara dalam demokrasi tidak lepas dari ulah pada demagog, yaitu para pemimpin yang pandai menghasut rakyat untuk memperoleh kekuasaan. Para demagog hidup dalam ekosistem demokrasi sebagai predator politik, dan bahayanya, mereka mendapatkan tempat di hati publik. Tugas besar bagi kelompok intelektual, elit politik, dan media untuk melacak gerak-gerik para demagog, bertindak sebagai saringan demokrasi, dan mencegah mereka merebut kekuasaan.

Bekal untuk Pencegahan Dini

Untuk membentengi demokrasi dari para demagog, masyarakat harus dibekali pengetahuan kritis dalam mengidentifikasi kemunculan mereka. Sebenarnya banyak tokoh otoriter dapat ditandai sebelum mereka menduduki jabatan politik.

Merujuk buku The Breakdown of Democratic Regimes (1978) karya Juan Linz, kita dapat memilah sekaligus mengidentifikasi politikus yang berpeluang memperkuat atau mengancam demokrasi. Menurut Linz, ada empat karakteristik pemimpin yang memiliki kecenderungan merusak demokrasi, antara lain (1) menolak aturan main demokrasi baik dengan kata-kata maupun perbuatan, (2) menyangkal legitimasi lawan, (3) mewajarkan atau menyerukan kekerasan, atau (4) menunjukan kesediaan membatasi kebebasan sipil.

Pemimpin politik yang memenuhi salah satu karakteristik tersebut berpotensi menjadi pemimpin otoriter, dan sudah cukup untuk membuat kita menyalakan tanda bahaya. Menariknya, kebanyakan politikus dengan karakter demikian merupakan tokoh-tokoh populis yang mengaku mewakili suara “rakyat” dengan mengobarkan perang terhadap elite politik dan meragukan demokrasi sebagai sistem yang telanjur “dibajak oligarki.”

Ketika para tokoh populis ini menang pemilu, mereka malah mendadak agresif menyerang dan melemahkan lembaga-lembaga demokrasi. Alberto Fujimori, Hugo Chavez, Evo Morales, Lucio Gutierrez, Rafael Correa, Recep Tayyip Erdogan, dan Donald Trump menjelma jadi musuh demokrasi di negara masing-masing.

Perlu dimaklumi, secara faktual, demokrasi tidak mampu menyeleksi atau menyaring para demagog tersebut. Hal ini dikarenakan para penjaga gerbang demokrasi seperti kelompok intelektual, media massa, dan partai politik semakin lemah pengaruhnya untuk mengawal demokrasi.

Bagi Levitsky dan Ziblatt, situasi ini disebabkan ledakan media alternatif, terutama berita TV kabel dan media sosial yang secara signifikan menggerus otoritas para penjaga gerbang tradisional. Lingkungan media baru membuat demagog dengan mudah mendapatkan ketenaran, pengaruh, dan dukungan publik dalam sekejap. Menjadi wajar jika para demagog yang tidak memiliki dukungan dari para pialang kekuasaan masih bisa memiliki banyak dukungan dari masyarakat karena kemudahan mobilisasi melalui media digital.

Pemberian mandat oleh partai politik kepada para demagog yang otoriter untuk mencalonkan diri menjadi calon presiden biasanya disebabkan dua keliruan utama. Pertama, adanya keyakinan yang keliru bahwa seorang pemimpin otoriter dapat dikendalikan dan dijinakkan oleh institusi dan elite politik. Kedua, adanya “kolusi ideologis” dimana agenda para demagog punya banyak kesamaan dengan agenda partai politik koalisi.

Perang Partisipan dalam Pemilu 2019

Pengumuman KPU tentang kemenangan pasangan Joko Widodo-Maruf Amin dalam pemilu 2019 mengundang reaksi dari kubu pendukung Prabowo. Situasi semakin memanas, jurang polarisasi yang membelah masyarakat semakin lebar. Hal ini dimanfaatkan kedua belah pihak untuk memperkuat kelompok masing-masing di berbagai lini.

Proses kenaikan demagog menuju kekuasaan cenderung membuat masyarakat terbelah dan elite politik terfragmentasi. Dampaknya: kepanikan, permusuhan publik, saling tidak percaya, dan saling serang; seakan-akan sebuah perang tengah berkobar. Kata-kata provokatif menjadi senjata para demagog untuk menyerang lawan, tak peduli ia dapat menjadi bumerang yang mencelakan diri sendiri dan stabilitas.

Para demagog masa kini, yang berada di lingkaran kekuasaan, dalam menguasai dan mengendalikan rakyat tidak perlu lagi dengan moncong senjata. Mereka menggunakan prosedur dan konstitusi untuk meringkus dan memeras lawan politik. Mereka tidak ragu menangkap wasit (institusi demokrasi) untuk dijadikan perisai pemerintah sekaligus senjata untuk membelah dan memilah kawan maupun lawan politik.

Jika diktaktor dan demagog gaya lama sering memenjarakan, mengasingkan, atau bahkan membunuh lawannya, diktaktor hari ini lebih memilih tindakan represif melalui modus keamanan nasional, selubung legalitas dan kedok prosedural. Sedangkan bagi demagog yang tersandera konstitusi, krisis merupakan kesempatan untuk mereka memukul balik perimbangan politik dalam sistem demokrasi.

Para demagog selalu mengharapkan krisis untuk membenarkannya untuk menghancurkan prinsip-prinsip demokrasi. Demagog memanfaatkan perbedaan sosial-ekonomi, rasial, atau agama untuk membentuk sikap para partisipannya pada titik yang paling ekstrem untuk merebut kekuasaan. Karena dalam suatu masyarakat yang terpolarisasi, memperlakukan pesaing sebagai musuh bisa menjadi senjata ampuh dalam pertempuran politik.

Maka, untuk mencegah kooptasi para demagog atas sistem demokrasi, Menurut Levitsky dan Ziblatt, perlu dibentuk koalisi efektif yang mempersatukan kelompok-kelompok dengan pandangan tak seragam, menanggalkan kepentingan jangka pendek, koalisi ini dibangun tidak hanya untuk kawan, tetapi lebih fokus untuk merangkul lawan politik.

Setelah aksi 22 mei 2019, perang partisipan harus segera diredam oleh para elit politik, pialang kekuasaan, kaum intelektual, dan media, itu pun jika mereka masih ingin Indonesia bertahan dari agen-agen yang memanfaatkan kerusuhan ini untuk mencari untung. Atau memang bangsa kita sendiri yang ingin membunuh demokrasi dengan perselisihan tanpa akhir?

Wildanshah adalah Komisaris Warga muda, sebuah lembaga yang bergerak di kajian bonus demografi, youth policy, dan youth development. Ia dapat ditemui di Instagram @wildan.shah.